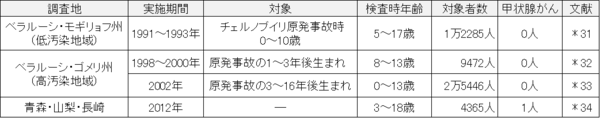

チェルノブイリ事故後、1990年ごろから超音波エコーでの検診が大規模にはじまり、小児甲状腺がんの急増が確認されました。この検診は、汚染地域の住民に限らず、低汚染地域の住民、事故後に生まれた子どもたちなど、直接の被ばくをしていない子どもたちも対象として行われました。

中でも、大規模に行われた3つの検診プログラム*31,32,33からは、「被ばくしていない18歳以下の子どもたちからは、甲状腺がんの症例は1つも発見されなかった」という結果が得られています(表2)。

検診方法および判断基準は、今回の福島における甲状腺がん検査と同じく、超音波エコーによって5mmよりも大きな結節(しこり)を探し、悪性腫瘍(がん)の疑いがある場合には、穿刺吸引細胞診を行うというものです。(ただし実施されたのは1991~2002年とやや前で、当時の超音波エコーの性能で十分な検出感度があったのか、医師の技術力の差も無視できない、といった声もあります。)

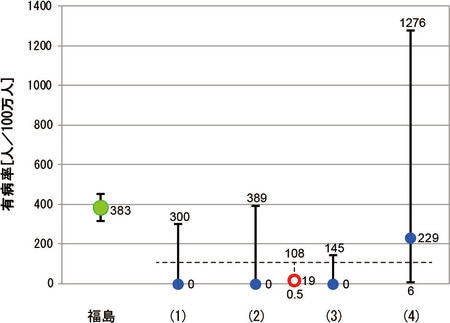

がんの発生は確率的な事象であるため、また限られた人数の受診者数であることから、発見者数がゼロであったのは単なる偶然の可能性もあります。そのような確率の統計学を用いて、真の有病者数の上限値をそれぞれの場合について求め、グラフに示したのが図6の青い点で示した(1)(2)(3)です。

図6. 福島県県民健康調査の甲状腺がんと同様の方法で行われた、18歳以下を対象とした検査結果の比較。それぞれ100万人あたりの有病者数の中央値、および95%信頼区間で評価した上限値・下限値の数値を示した。青(1):ベルラーシ・モギリョフ州(低汚染地域)でチェルノブイリ原発事故時0~10歳・検診時5~17歳の子ども1万2285人を対象*45

図6. 福島県県民健康調査の甲状腺がんと同様の方法で行われた、18歳以下を対象とした検査結果の比較。それぞれ100万人あたりの有病者数の中央値、および95%信頼区間で評価した上限値・下限値の数値を示した。青(1):ベルラーシ・モギリョフ州(低汚染地域)でチェルノブイリ原発事故時0~10歳・検診時5~17歳の子ども1万2285人を対象*45青(2):ベルラーシ・ゴメリ州(髙汚染地域)で事故後1~3年生まれ・検診時8~13歳の子ども9472人を対象*47

青(3):ベルラーシ・ゴメリ州で事故後3~16年生まれ・検診時0~13歳の子ども2万5446人を対象*46

青(4):青森・山梨・長崎で3~18歳の子ども4365人を対象(3~18歳)*48

赤:(1)~(4)すべてを足し合わせた場合

緑:福島1巡目(先行調査)原発事故時 0~18歳の36万7685人を対象

拡大画像表示

また、超音波エコーと細胞診による小児甲状腺がんの検診事例がもう1つあります。福島と全く同じ方法で、青森、山梨、長崎の子どもたちを検診したものです*34。全部で4365人を検査した結果、1人にがんが見つかりました。この結果も、福島とベラルーシの有病率の結果と一緒に図6に青い点の(4)で示しています。

(4)で得られた有病率の範囲は、福島の結果と重なっています。ただし、検査した人数がいくぶん限られているため、このデータ単独で定量的な知見を十分に得ることはできていません。

そこで、これら4つの調査結果をすべて足し合わせて考えると、18歳以下の子ども5万1568人の甲状腺検診から、がんが見つかったのは1人と捉えることができます。

そして統計的な偶然を考慮して解釈すると、真の有病率は、100万人あたり19(0.5~108)人であると推計できます。これは、18歳以下の子どもの集団における潜在がん有病率の上限を与えると考えられます。つまり、福島の甲状腺がん検査1巡目で見つかった、100万人あたり383人という有病率のうち、早期発見がん、あるいは潜在がんに相当するものは、あったとしてもせいぜい全体の4分の1程度ということになります。

9. 放射線が原因とは考えにくい? 4つの理由とその反論

ここまで「多発」とされる小児甲状腺がんをどう捉えるべきか見てきましたが、もう1つの大きな争点は「原発事故による放射線被ばくが原因か否か」です。放射線被ばくが原因とは考えにくいとする理由には、これまで主に4つの論点が挙がっています。ここでは、それぞれの理由について検証していきます。