(1)被ばく線量がチェルノブイリよりも小さい?

県民健康調査の「基本調査」と呼ばれる調査では、住民ひとり一人から提出された事故後の行動記録と、空間線量率マップデータを基にした外部被ばく線量の推定が行われています。そして甲状腺の「がんないしがん疑い」と診断された住民の外部被ばく線量は、最大でも2.2mSvだったと報告されています*21。この値は、自然放射能から1年間に浴びる量と同程度です。

加えて、より重要なのは甲状腺への直接的影響の大きい放射性ヨウ素による内部被ばくですが、それを推計するために、多くの努力が払われてきています*35,36,37,38。これまでの評価を総合的に見て、県民健康調査検討委員会では、住民が受けた甲状腺等価線量としては80mSvを超えるケースはなかったとしています*39。

しかし、環境省の専門家会議では、被ばく線量が100mSvを超えた乳幼児がいた可能性は完全には否定できない、という見解を出しています*40。さらに、ある特定の場所では甲状腺等価線量で100~200mSvという推定*41もあります。

このように、福島における事故直後の実測データは十分でなく、初期被ばくについては未解明な点が多く残されています。

一方、チェルノブイリの事故にともなう避難住民の被ばく線量は、甲状腺等価線量で平均490mSvを中心に分布していて*42、これまでの福島での被ばく線量の見積もりと比べて少なくとも数倍の大きさの違いがあったのではないかとされています。

被ばくという個人差の大きい事象に対して、その全貌を明らかにするのは容易ではありませんが、今後のより詳細な追加調査によって、福島の原発事故に伴う初期被ばく線量を精度高く推定することが望まれています*43。

また、仮に被ばく量が100mSvを下回る場合でも、被ばくによる健康影響を無視できるわけではありません。広島・長崎の原爆による被ばく者を生涯にわたって追跡調査する研究が行われていますが、数十mSvの被ばくによる発がんが確認されています*44。

(2) 放射線被ばくから4年以内の発症は早すぎる?

先行調査は事故後7カ月目から、原発に最も近い13の市町村で始まり、事故後1年以内に15人もの方が「がんないしがん疑い」と診断され、次年度、次々年度とさらに有病者数は積み重なっていきました。

前述の通り、甲状腺がんの大半を占める乳頭がんは一般的には進行が極めて遅いことが知られています*1。またチェルノブイリ事故後のがん患者数の推移をみると、患者数の増加は事故の4年後から顕著にみられること(図1)から、福島での事故後3年以内の先行調査で見つかった甲状腺がんが、原発事故を原因とするとは考えにくいという意見が多く出されています*2。

しかし子どもの場合は事情が異なってきます。子どもの甲状腺は、大人の甲状腺よりも放射線に対する感受性が高く、0歳では21倍、15歳では3倍も強い影響を受けます。さらに甲状腺の細胞分裂がより盛んであることから、放射線による影響も大人よりも早い時期に出てくることが明らかになっています*45。

実際、ベラルーシにおける小児甲状腺がん患者数の推移をチェルノブイリ事故前から長期的にみると、事故後3年間の1987~1989年にすでに有為に増加していることが示されています*4。ただし、ベラルーシにおいて、事故後4年目の1990年から患者数が急増した背景には、その年から甲状腺がん検診プログラムが始まったことが大きく影響しているとの指摘もあります*10,46。

(3)ベルラーシと患者の年齢分布が異なる?

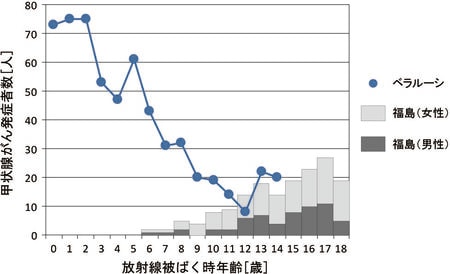

チェルノブイリ事故後に甲状腺がんを発症した患者数は、事故当時の年齢が低いほど多いことが明らかになっています(図7)*47。これに対して、福島の検診で発見された甲状腺がん患者の事故当時の年齢分布*6,7を重ねてみると、5歳以下からは1人も検出されておらず、チェルノブイリの時と比べて年齢分布の形が全く違うことが分かります。

図7. チェルノブイリ事故後1987~97年の間にベラルーシで見つかった甲状腺がん発症者数の年齢分布(被ばく時年齢14歳以下のみのデータ・文献*47)と福島県民健康調査によって見つかったものの比較。福島の分布は文献*6の図3と、文献*7の図3を足し合わせて作図。福島において、被ばく時年齢5歳以下の乳幼児から甲状腺がんの発症は見られていない。

図7. チェルノブイリ事故後1987~97年の間にベラルーシで見つかった甲状腺がん発症者数の年齢分布(被ばく時年齢14歳以下のみのデータ・文献*47)と福島県民健康調査によって見つかったものの比較。福島の分布は文献*6の図3と、文献*7の図3を足し合わせて作図。福島において、被ばく時年齢5歳以下の乳幼児から甲状腺がんの発症は見られていない。拡大画像表示