がんは、今や日本人の2人に1人が生涯で一度は発症する国民的な病気です*8。日本全体の平均的な状況は、がん患者の登録を行っている都道府県のデータ(地域がん登録)を集めることで、推定されてきました*9。

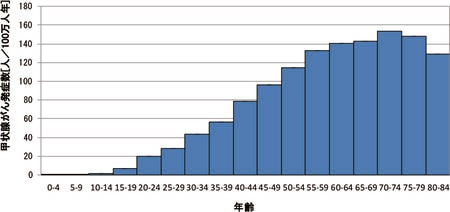

それにより、毎年どの種類のがんが、どの程度の割合で発症しているのか、「発症率」という指標が得られます。この統計的な値によると、甲状腺がんは毎年100万人あたり約80人が発症しています(以後、発症率の単位は[人/100万人・年]とする)。

ただし、甲状腺がんの発症率は年齢によって大きく異なり、成人を過ぎてから高齢になるほど増えていき、子どもにはめったに見られない傾向があります(図2)。

図2. 5歳幅の各年齢層における甲状腺がん発症率の全国平均値。2001~2010年の統計データより、年間・100万人あたりの人数として算出(データ出所:参考文献*9)。

図2. 5歳幅の各年齢層における甲状腺がん発症率の全国平均値。2001~2010年の統計データより、年間・100万人あたりの人数として算出(データ出所:参考文献*9)。拡大画像表示

一方、福島県民健康調査の甲状腺検査によって得られたのは、何らかの症状が出て病院に行く前の段階であるけれども、その病気をすでに持っている状態であると、ある時点で診断される人々の割合です。これは、「有病率」と呼ばれる数字ですが、検診をやらないと分からないので、今回福島県で得られた値と、直接比較できる全国統計データというものは存在していません。

4. 岡山大・津田氏が「30倍」と評価した理由

そこで岡山大学の津田敏秀教授らは、がんの進行に対してある仮定を置くことで、全国平均の発症率から推定される有病率を計算し、それを福島の検査から得られた有病率と比較することで、福島の状況を評価することを試みました。

そして、1巡目のデータをもとに分析を行った結果、通常予想される値よりもおよそ「30倍」のがんが見つかっているとの見解を示しました*10。ここでは、この「30倍」という数字を出した津田氏らの分析方法を説明します。

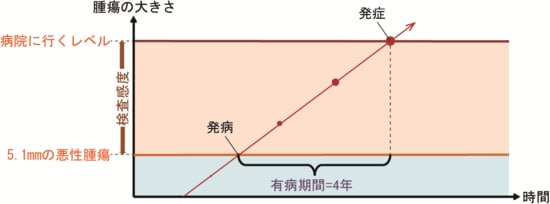

まず、今回の検査で検出されるような「5.1mm以上の結節で細胞診により悪性腫瘍(がん)と判断されたものは、将来“必ず”治療が必要な状態となる(発症する)」と仮定します。

さらに、今回の検査で検出されるような甲状腺がんは、すべて同じように成長すると仮定し、腫瘍がちょうど5.1mmの大きさに達し、今回の検査で検出可能な状態(発病)から、治療が必要な状態になる(発症)までの時間を「有病期間」と定義します。

津田氏らの1巡目検査の分析では、この有病期間に「4年」という値を採用しています。この値は、チェルノブイリ原発事故後の甲状腺がん患者数の急増が始まるまでの時間と一致することなどから、甲状腺がんの成長するスピードに対応する典型的な有病期間だとしています。ここまでを模式図に示すと図3-1のようになります。

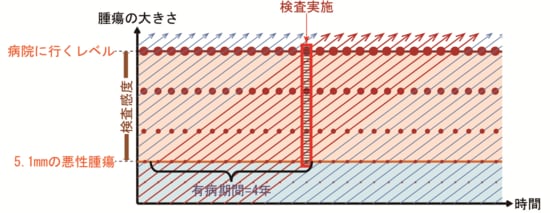

次に、福島県あるいは日本全体という集団の中で、「甲状腺がんを発病し、有病期間後に発症するという事象は時間的に等間隔で起きるもの」と仮定すると、図3-2のようになります。

この集団(福島県ないしは日本全体)の「有病率」とは、ある時点(検査実施時)で検査感度に達したがんを有している人の数になります。これは図3-2において、赤い四角を横切る矢印の本数に相当しています。

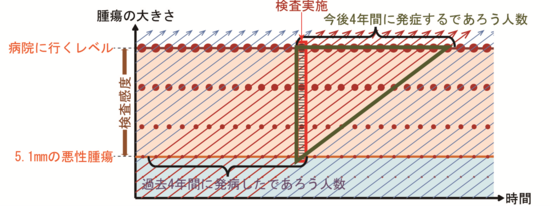

この数は「検査時点から有病期間だけ過去にさかのぼった時点(つまり4年前)から、検査を受けるまでの間に、新たに有病状態になった(発病した)人の数」、あるいは「検査時点から有病期間に相当する時間が経過するまで(つまり4年後)の間に発症するであろう人々の数」とおよそ一致するはずです(図3-3)。