【鶴屋喜右衛門】京都鶴屋本店の一族? それとも暖簾分けした番頭?

鶴屋喜右衛門は、須原屋とならぶ江戸の大版元だ。通称「鶴喜」、堂号は仙鶴堂である。

蔦屋重三郎と同時代に活躍したのは、何代目の鶴屋喜右衛門なのかは、わからないという(鈴木敏夫『江戸の本屋(上)』)。

もともとは、浄瑠璃本版元として知られる京都の鶴屋喜右衛門の江戸出店で、延宝年間(1673~1681)に、江戸大伝馬町3丁目に店を構えたという(井上和雄編『慶長以来書賈集覧』)。

小林姓を称していたが、京都鶴屋本店の一族なのか、あるいは暖簾分けした番頭なのかは、明らかではない。なお、江戸進出は、もっと早い時期だった可能性も指摘されている(鈴木敏夫『江戸の本屋(上)』)。

地本問屋として著名な鶴屋喜右衛門だが、書物問屋も兼ねており、草双紙(挿絵入りの娯楽読み物)や錦絵、経典など多数刊行。

貞享年間(1684~1688)には、江戸の代表的な書商として、その名が知られた(松木寛『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』)。

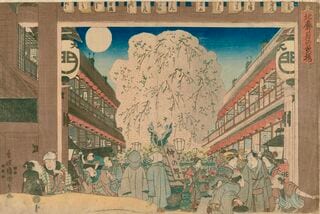

文政元年(1818)、歌川豊国の挿絵入りで刊行した自作(曲亭馬琴の代作とも)の絵双紙『絵本千本桜』が好評を博している。

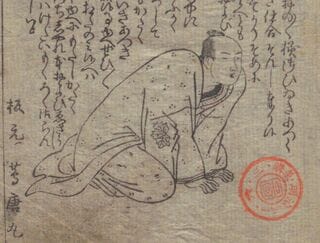

文政12年(1829)~天保13年(1842)にかけて刊行した柳亭種彦『偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)』(『源氏物語』の世界を、時代を室町に設定して、翻案したもの)は一大ブームを巻き起こした。

ところが、天保13年(1842)、天保改革により、『偐紫田舎源氏』は絶板処分となってしまう。

以後、衰退したとされるが、鶴屋喜右衛門は明治まで続いている。