「ここは僕らのユートピア」移住者を引きつける相模原市藤野地区の“地域力”

人口7900人の地区に300人の芸術家、戦時中から模索してきた大芸術都市構想

2023.11.10(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

東京でも年間194件の「クマ」目撃情報、人身被害も発生している驚きの事実

あわせてお読みください

20ある政令市のなかでも地味な「神奈川県相模原市」が大化けする可能性

市の6割は森林だが、日本最大級の物流拠点やロボット製造集積地の顔も

山田 稔

泉房穂・前明石市長に聞く、子どもの増える国にするには何をすればいいのか?

足りないのはお金ではなく「やる気」、子どもに対する考え方がおかしい日本人

長野 光

今の日本に必要なヘルシーな衰退、徳島県神山町に学ぶ「地域再生のあり方」

神山まるごと高専の開校に湧く神山、過疎地なのにプロジェクトが生まれるワケ

関 瑶子

高齢化率が低下し始めたのはなぜか?久山が実現したヘルシーな人口増の秘密

福岡・博多のお隣なのに懐かしい里山、誰もが住みたい「久山町の研究」(2)

篠原 匡

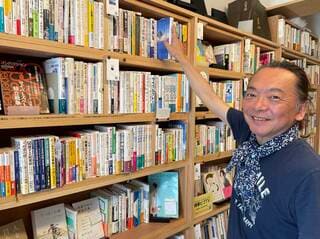

「町の本屋」を復活させる!じり貧の書店業界に構築する新たなエコシステム

連載「だれが本を生かすのか」第2回 安藤哲也の挑戦【後編】

浜田 敬子

本日の新着

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】

若月 澪子

歯の治療費250万、孫へ贈与が500万…退職金が「蒸発」し、年金が「枯渇」する恐怖

「そこそこの貯蓄」があっても安心できない、年金生活者を襲う想定外の出費

森田 聡子

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

「中国が『EUV露光装置』試作機完成」の衝撃…世界の半導体秩序は抜本的に書き換えられてしまうのか?

莫大なカネとヒトをつぎ込んだファーウェイ、中国半導体版「マンハッタン計画」の行方

湯之上 隆

豊かに生きる バックナンバー

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性

川岸 徹

姫路城を築いた池田輝政によって近世城郭に整えられた吉田城、一見地味でも何かと面白い要衝の地にある城

西股 総生

大河ドラマ『豊臣兄弟!』第1回で描かれた秀長の本質、兄・秀吉の帰還で動き出す運命──史実の空白をどう埋めた?

真山 知幸

若き曹操を乱世の奸雄にした分岐点、運命が切り替わった理由と混乱期に飛躍する人の共通点

鈴木 博毅

住宅ローンは絶対に繰り上げ返済してはいけない!金利上昇であわてて返済したら大損する理由を合理的に解説

我妻 佳祐

すしざんまい「5億円マグロ」は今年の景気浮揚を「握っている」のか?スーパーの安売りマグロを食べながら考えた

立川 談慶