一帯一路は、それが実施に移されてからすでに十年に近い年月を経ているが、ここに来て、G7諸国がこぞって対抗策を打ち出すこととしたのは何故だろうか。

これを打ち出したのが、米中対立の最中にある米国だけであれば何ら驚くに足らないが、これまで一帯一路に深く係わってきたEUまでもが(EUはその加盟国の3分の2がすでに一帯一路の正式パートナーとなっている)一体となって同様の対抗策を打ち出すこととした背景には、何か共通の認識があったからなのであろうか。

本稿においては、この問いに答えるべく、これまでの一帯一路の展開の経緯、その特殊性、さらには、その問題性を分析し、一帯一路の隠された狙いを明らかにしたい。

一帯一路までの経緯

一帯一路が発表されたのは、今から約10年前、すなわち2013年であるが、それは全く新しい施策としてというよりは、2001年来進められてきた対外展開政策の延長線上に策定されたものであり、これに明確なフレームワークを付し、新たなブランド名を付けて、打ち出されたものにすぎない。

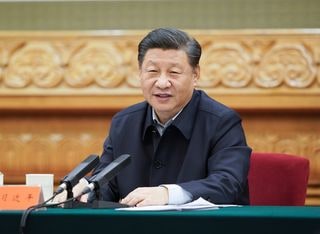

ただ、それは習近平主席の肝入りで打ち出されたことから、それまでの中国企業の海外進出施策とは次元を異にし、国家戦略上より高次のプログラムとして位置付けられた(2017年に開催された第19回共産党大会において一帯一路は党の最高令である党規約に盛り込まれた)。

そこで中国の海外展開政策の変遷を少しさかのぼってみてみると、1990年代までは、同政策は基本的には、国内志向型であり、外国資本の国内誘致が中心であった。

これが、2001年のWTO加盟後は、一転して中国企業が海外市場に出、外貨を稼ぐことを奨励する「走出去」に変わった。それは、今まで厳しく制限されていた中国の国営企業にその海外進出を認めるものであり、その意味で画期的な決断であった。

さらに2008年の世界金融危機後は「走進去」の下、政府は中国企業の海外市場への進出を積極的に推奨し、中国国営企業は海外市場で大いに稼ぐべきとされた。

次いで、2012年には、中国企業は(特に規模の大きい国営企業は)、世界のトップを目指すべしとする「走上去」が打ち出され、企業の海外進出に一段と拍車がかかった。

このように中国の国営企業の海外進出政策は、段階的に強化され、ついには「海外事業をこれら国営企業の中心的な収益事業とすべし」とするところにまで進んだ*2 。

あえて言うならば、長らく厳しい国家統制のもとにあった国営企業が、ワイルド・ウエストに解き放たれ、西部の荒野で荒稼ぎして良しとする政府のお墨付きを得たに等しく、国営企業は、海外市場では、稼げるところでは派手に稼ぐとするカウボーイ・ビジネスを身につけていったと言えよう。

*2 李立栄(2021), “中国金融の海外展開の新局面”、世界経済評論、3・4月号