ウリ科の一年草、ゴーヤー。この植物の苦味成分のつくられ方の解明が進んでいる。

ウリ科の一年草、ゴーヤー。この植物の苦味成分のつくられ方の解明が進んでいる。

苦味が特徴的な「ゴーヤー」に光を当てている。前篇では、ゴーヤーが地方野菜から全国野菜になった経緯を伝えた。沖縄での害虫根絶や育種の取り組みと、全国での健康ブームなどが相まって、1990年代、この野菜は日本中に広まった。

後篇では、ゴーヤーを対象とする研究を伝えたい。苦味をもたらす成分が個体内でどのようにつくられているかの解明が進んでいるのだ。苦味成分の合成過程のほとんどが葉で進んでいることも分かった。ゴーヤーをめぐる遺伝情報が網羅的に解析され、それが人とゴーヤーの新たな関係性をもたらそうとしている。

苦味に関与する酵素の遺伝子を探していく

ゴーヤーの苦味はどうつくられるか。これまでの研究で、苦味成分は「ククルビタシン類」とよばれる化合物群であることが分かっている。だが、どうやってゴーヤーの個体内でこれらの苦味成分がつくられるのかについては未解明な部分が多い。それが解明されれば、苦味を制御したゴーヤーを開発したり、機能性のある化合物だけを抽出して利用したりといった応用にもつながる。

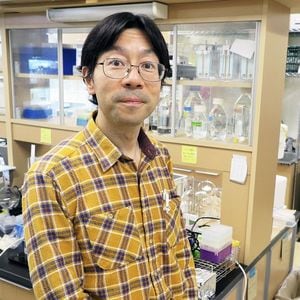

久城哲夫(くしろ・てつお)氏。明治大学農学部農芸化学科准教授。博士(薬学)。東京工業大学大学院理工学研究科化学専攻修士課程を修了。東京大学大学院薬学系研究科博士課程を修了。日本学術振興会特別研究員、米国スクリプス研究所博士研究員、理化学研究所研究員、東京大学大学院薬学系研究科助教を経て、2010年より現職。専門分野は、天然物化学、ケミカルバイオロジーなど。炭素原子を30個持つ炭化水素「トリテルペン」の生合成酵素などが研究対象。

久城哲夫(くしろ・てつお)氏。明治大学農学部農芸化学科准教授。博士(薬学)。東京工業大学大学院理工学研究科化学専攻修士課程を修了。東京大学大学院薬学系研究科博士課程を修了。日本学術振興会特別研究員、米国スクリプス研究所博士研究員、理化学研究所研究員、東京大学大学院薬学系研究科助教を経て、2010年より現職。専門分野は、天然物化学、ケミカルバイオロジーなど。炭素原子を30個持つ炭化水素「トリテルペン」の生合成酵素などが研究対象。

苦味成分の生合成経路を解明しようとしているのが、かずさDNA研究所(千葉県)の鈴木秀幸氏らと、明治大学の久城哲夫氏らの共同研究グループだ。研究所がデータ解析をし、大学が重要な遺伝子や化合物を突きとめる。両氏ともククルビタシン類を含む化合物や、それらの生合成経路に興味を持っていた中、2010年に共同研究が始まった。

研究での具体的な目標を、久城氏はこう話す。

「ククルビタシン類がつくられる過程ではたらく酵素の遺伝子を、ひとつでも多く探し出すことです」

ククルビタシン類がゴーヤーの個体内でつくられるまでには、化合物が次々と構造を変えていくステップを踏む。その各ステップを前進させるのが各種の酵素だ。酵素の“設計図”である遺伝子を突きとめて単離できれば、その遺伝情報からいつでもククルビタシン類の合成ができる。そうなれば、そのステップの生合成経路は解明されたことになる。