コメ価格の高騰が続いている(写真:新華社/アフロ)

コメ価格の高騰が続いている(写真:新華社/アフロ)

記録的なコメ価格の上昇が続いています。4月の消費者物価指数の「米類」は前年同月比で+98.4%の急騰となり史上最大の上げ幅を記録しました。

夏の参院選を控えた政府・与党も危機感を強めているようで、新たに農水相に選任された小泉新大臣は、随意契約で直接小売り業者などに備蓄米を放出して「備蓄米の小売価格を5キロ2000円に下げる」と発言して、メディアを賑わせています。

わたしたちにとって身近で切実な問題となった「令和の米騒動」ですが、なぜこれほどまでコメの価格は高騰してしまったのでしょうか。そこで今回は「令和の米騒動」について、「需給」「市場構造」「ガバナンス」の3つの角度からその背景について掘り下げてみたいと思います。

(白木 久史:三井住友DSアセットマネジメント チーフグローバルストラテジスト)

日本を揺さぶる「令和の米騒動」

内閣府が5月16日発表した日本の実質国内総生産(GDP)速報値は、前期比年率▲0.7%となり4四半期ぶりのマイナス成長となりました。景気減速の主因としてGDPのほぼ半分を占める「個人消費」の伸び悩みが指摘されています。

白木久史(しらき・ひさし)三井住友DSアセットマネジメント チーフグローバルストラテジスト 都市銀行で資金為替ディーラー、信託銀行やロンドンの現地運用会社で株式アナリスト及びファンドマネージャー。2007年に大和住銀投信投資顧問(現三井住友DSアセットマネジメント)入社、日本株ファンドマネージャーとして中東産油国の政府系ファンドを担当。15年から米国現地法人社長、22年から現職。同社サイトでコラム「マーケットの死角」を連載

白木久史(しらき・ひさし)三井住友DSアセットマネジメント チーフグローバルストラテジスト 都市銀行で資金為替ディーラー、信託銀行やロンドンの現地運用会社で株式アナリスト及びファンドマネージャー。2007年に大和住銀投信投資顧問(現三井住友DSアセットマネジメント)入社、日本株ファンドマネージャーとして中東産油国の政府系ファンドを担当。15年から米国現地法人社長、22年から現職。同社サイトでコラム「マーケットの死角」を連載

日本の景気が失速しつつある背景には食品価格の上昇、中でもコメ価格の記録的な値上がりが少なからず影響しているように思われます。というのも、日本人の主食であるコメ価格の値上がりは、インフレを通じてわたしたちの実質的な賃金を押し下げるとともに、レジャーや耐久消費財といった「裁量的な支出」に振り向ける可処分所得を減少させてしまうからです。

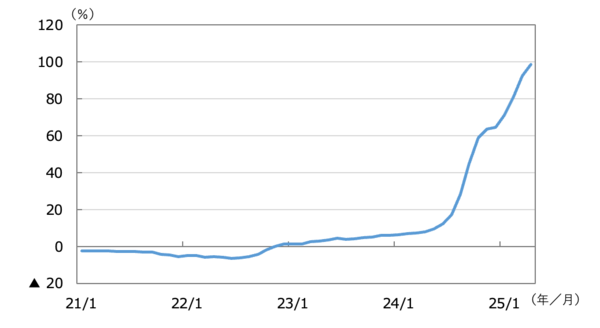

4月の消費者物価指数(CPI)を見ると、食品価格は前年同月比+6.5%の上昇となり、なかでも「米類」は前年同月比で+98.4%と1年でほぼ倍に上昇しており、1971年1月以降の比較可能な統計で最大の上げ幅を記録しました(図表1)。

【図表1:「米類」のCPIの推移】

(注)データは2021年1月~2025年4月、前年同月比。

(注)データは2021年1月~2025年4月、前年同月比。(出所)総務省のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

記録的なコメ価格の上昇は、日本経済にどれほどのインパクトを与えているのでしょうか。農林水産省(以下、農水省)の推計によれば今年の主食用米の需要は約705万トン、直近のコメの店頭価格(5月12~18日調査)は5キロ当たり4285円ですから、単純計算でわたしたちは主食用のコメに年間で約6兆円を支払う計算になります。

705万トン×,000キロ÷5キロ×店頭価格4285円=6兆418億5000万円

もちろん、705万トンのコメが全てスーパーの店頭に並ぶわけではありません。しかし、小売店の棚がスカスカになる一方で外食用のコメなどは大きな支障もなく供給されている状況から、小売店向け以外のコメが極端な安値で取引されているとも考えにくく、こうした試算も一つの参考になるものと思われます。

「令和の米騒動」、マクロ経済へのインパクト

現在、日本の名目GDPは約624.8兆円、個人消費は約338兆円ですから(2025年1〜3月期の速報値、年率換算)、主食米の出費の概算値である6兆円は、日本の個人消費の約1.7%に相当する金額になります。ちなみに、昨年の今頃のコメの店頭価格(5キロ)は2160円なので、この1年間でコメのための出費が約3兆円増加する計算になります。

税率10%の消費税の税収が約24.9兆円(2024年度見込み)ですから、この3兆円という金額は消費税でいえば約1.2%の税率に相当する金額になります。こうした数字を見る限り、「令和の米騒動」のマクロ経済へのインパクトは決して小さくないように思われます。

政府は3月から備蓄米の放出を開始してコメ価格の引き下げに動いていますが、一部で指摘される流通での目詰まりなどもあってか、コメ価格の高騰に歯止めがかからない状況が続いています。こうした記録的なコメ価格の高騰の背景には、いったい何があるのでしょうか。

なぜ1年でほぼ倍になるような記録的なコメ価格の高騰が起きるのか、まずは、米の需給に関するデータとコメ価格の動向を見てみましょう。