三菱自動車を協業相手に選んだ台湾・鴻海、独自開発した「高性能EV」は世界で通用するのか

2025.5.25(日)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

中国BYDが日本販売を表明している「軽EV」の気になるスペック、虚をつかれた日本メーカーに対抗策はあるか

あわせてお読みください

鴻海・関氏「日本は最重要」、日産買収計画の責任者が語る「EV生産シェア4割」驚愕シナリオ…M&Aで開発・製造強化

ホンダ・日産経営統合を揺さぶる元日産ナンバー3がインタビューなどで明かした世界戦略

井上 久男

EV事業トップ・関潤氏が語る鴻海のEV戦略、自動車業界にイノベーションをもたらすクルマづくりの「発想の転換」とは

山口 幸一

「踊り場」のEV、トヨタもホンダも軒並み軌道修正、本格普及への出口は?

桃田 健史

日産の経営危機で登板するエスピノーサ新社長は“伝説の経営者”となるか、今後考えられる「3つの再建シナリオ」

井元 康一郎

国際EV戦争で生き残ろうとするのなら「ホンダとソニー」「日産と鴻海」の組み合わせが最適解ではないのか

中田 行彦

本日の新着

ウクライナの次期大統領と目されるザルジニー氏の人物像と、2026年ウクライナ戦争の行方

横山 恭三

【日韓首脳会談】韓国では「日本が東アジアで孤立している今こそ慰安婦や徴用工問題を前進させる好機」との世論大勢

李 正宣

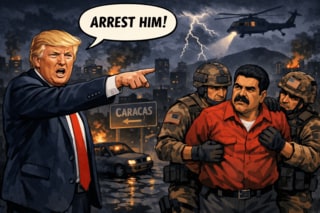

サイバー攻撃と一体化していた「マドゥロ拘束作戦」、驚くべき精密さだったカラカス停電はどのように遂行されたのか

【生成AI事件簿】サイバー空間での攻撃が現実空間での特殊部隊の作戦と同期した「マルチドメイン作戦」の完成形

小林 啓倫

『ばけばけ』小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の後半生、セツとの出会い、意思疎通はヘルン語、当時は珍しい帰化

朝ドラ『ばけばけ』ゆかりの人々(9)

鷹橋 忍

自動車の今と未来 バックナンバー

ニデックにアクティビストの影、ガバナンス不全で永守氏の院政も…“イエスマン”の社外取では「第2の創業」は遠い

井上 久男

【試乗レポート】スバル新型「フォレスター」で1400km!ストロングハイブリッド、ガシガシ系を卒業した6代目の実力

桃田 健史

【2026年の自動車業界】破談から1年、日産とホンダは再統合へ向かうのか──技術提携だけでは埋まらない課題

井元 康一郎

【2026年の自動車産業】中国に負ける日本、ハード・ソフトで圧倒的な差も…現実を直視し技術を「盗み返す」べき理由

井上 久男

日本で販売減のボルボ、だが改良版「XC60」1200km試乗で見えた“静かなプレミアム”路線の強み

井元 康一郎

川崎市が挑む「モビリティハブ」、静かに進む都会の「陸の孤島化」の救世主になるか?

桃田 健史