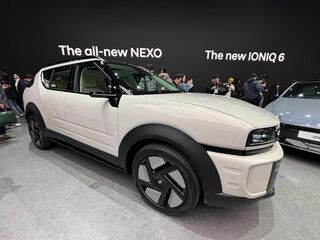

「踊り場」のEV、トヨタもホンダも軒並み軌道修正、本格普及への出口は?

2025.5.19(月)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

スバル新型「フォレスターSPORT」で400km、スポーツなのに「雑味」が少ない、ストロングハイブリッドのような上質感

あわせてお読みください

マツダ「CX-80」で1500km走って「疲れなさ」を実感、デカいが扱いやすくスポーティ…もっと走りたい!

東京―大阪・関西万博―鈴鹿サーキットへの旅

桃田 健史

日産GT-R「R35」の生産終了で考える、「R36」はどうなる?激変した市場環境、焦点は電動化への対応か

桃田 健史

ロボタクシー「ウェイモ」はなぜ、日本に上陸したのか…国内でレベル4自動運転が進展しない中でのグーグルの野望

桃田 健史

トランプ関税が襲う自動車業界、韓国が日本より「ディール」で有利なワケ…カギ握るヒョンデの3兆円投資

桃田 健史

いよいよ新型「フォレスター」発売!7年を経て進化した「失敗が絶対に許されない」最重要モデルはふたつの顔を持つ

桃田 健史

本日の新着

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影

生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に

小久保 重信

解散総選挙を材料視した円安・金利上昇トレードは限定的、さらなるインフレを前に解散を目論む高市政権をどう読むか

【唐鎌大輔の為替から見る日本】中国輸出規制に加えて日銀の利上げ頓挫があれば年後半はインフレ加速は必至

唐鎌 大輔

でっち上げた疑惑でパウエル議長を刑事捜査、トランプの狙いは「FRBの隷属」、中央銀行の独立性をいとも簡単に蹂躙

木村 正人

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?

誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(20)「アユタヤ歴史地区」(タイ)

髙城 千昭

自動車の今と未来 バックナンバー

ニデックにアクティビストの影、ガバナンス不全で永守氏の院政も…“イエスマン”の社外取では「第2の創業」は遠い

井上 久男

【試乗レポート】スバル新型「フォレスター」で1400km!ストロングハイブリッド、ガシガシ系を卒業した6代目の実力

桃田 健史

【2026年の自動車業界】破談から1年、日産とホンダは再統合へ向かうのか──技術提携だけでは埋まらない課題

井元 康一郎

【2026年の自動車産業】中国に負ける日本、ハード・ソフトで圧倒的な差も…現実を直視し技術を「盗み返す」べき理由

井上 久男

日本で販売減のボルボ、だが改良版「XC60」1200km試乗で見えた“静かなプレミアム”路線の強み

井元 康一郎

川崎市が挑む「モビリティハブ」、静かに進む都会の「陸の孤島化」の救世主になるか?

桃田 健史