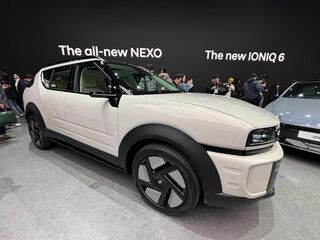

自動車各社が相次ぎEV戦略を見直し

マルチパスウェイとは、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、バッテリーEV、燃料電池車に加えて、ガソリン車やディーゼル車のエンジン小型化やカーボンニュート

残り2754文字

マルチパスウェイとは、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、バッテリーEV、燃料電池車に加えて、ガソリン車やディーゼル車のエンジン小型化やカーボンニュート

残り2754文字

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら