男女共同参画社会に向け法整備

高度経済成長後の安定成長期を経て、バブル経済が崩壊した1991年以降、夫も妻も仕事と家事・育児を担うという「夫婦役割3.0」に移行するとみられていたが、これは定着しなかった。

大嶋は、3.0が定着しなかった理由として、(1)バブル後の景気低迷を受け、企業が推し進めた能力給の導入や毎年の昇給見送りなどの賃金抑制策が男性を直撃し、衣食住や娯楽費などの家計支出を抑制することを選択したこと、(2)男性は長時間労働を求められるため、女性が家事・育児を担わざるを得なかったこと―などを挙げる(大嶋2018)。

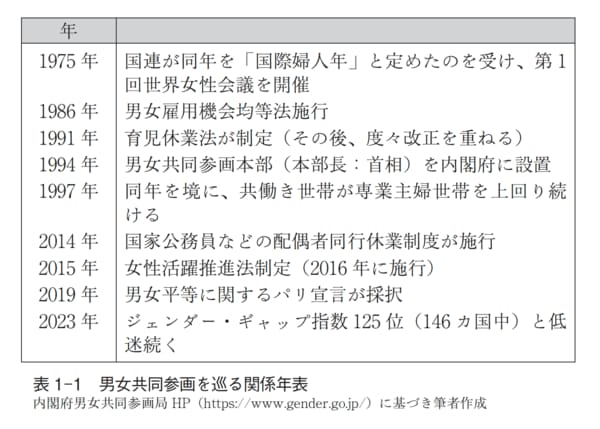

1986年に男女雇用機会均等法が施行された後、女性の就業意欲と就業率はいずれも上昇している。共働き世帯は年々増加する一方、専業主婦世帯は減少傾向にある。とくに1997年以降は、共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回る状況が続いている。2021年では、妻が64歳以下の世帯のうち専業主婦世帯は23.1%に過ぎず、女性の社会進出が一段と進んでいることがうかがえる。

政府は、男女共同参画社会のさらなる実現に向け、育児休業法を1992年に施行し、法律によって女性差別を禁じる流れを推し進めた。2015年には、女性活躍推進法を制定し、女性の活躍を推し進めるための環境をさらに整えた。企業内の女性管理職比率に具体的な数値目標を定め、経済団体を通じて各企業に対し、比率を引き上げることも要請した(表1―1)。

政府は2013年、女性の採用や登用促進、男女の仕事と子育てなどの両立支援を巡り「まずは公務員から率先して取り組む」ことを掲げた日本再興戦略を閣議決定した。当時、政府は霞が関を中心とした国家公務員の女性がパートナーの海外赴任に同行するため、離職を余儀なくされることに危機感を募らせており、主に女性国家公務員が離職するのを防ぐことを目的とする人事制度の設計に、本格的に乗り出したのである。

これを踏まえ、国家公務員が配偶者の海外転勤に同行する際、最長3年間の休業を認める「配偶者同行休業法」が2013年に成立、翌2014年に施行された。合わせて、地方公務員や裁判官、国会職員にも同様の制度を創設する法律がそれぞれ成立した。施行してから2018年度までの間で、国家公務員の休業取得者は男女合わせて338人に上っている。

霞が関の動きを受け、民間でも「配偶者の海外赴任はキャリア形成を阻害する」として、国が定めた同行休業制度と同様の休職制度を導入する企業が大手を中心に相次いだ。

官民双方の配偶者同行休職・休業制度は、配偶者が海外異動を命じられたり、自らの意思によって国外で働いたりする際、もう片方の配偶者が帰国後のキャリア継続を可能としつつ、家族と国外で暮らすワーク・ライフ・バランスを図る上で、非常に意義のある制度だ。

また、時差があり、言葉や文化、慣習が違う諸外国において、新生活の立ち上げには、ただでさえ想像を絶するほどの困難が伴う。公、民間いずれのサービスも高いレベルで平準化された日本から一歩出ると、日本ではあり得ないような展開が待ち受けることが多々ある。

駐在員が家族より先に現地に向かい銀行口座開設や住宅探しなどを事前に済ませ、生活を軌道に乗せた上で家族を呼び寄せるケースでは、配偶者の負荷はそれほどでもないだろう。しかし、駐在員と家族が同時に現地に赴任した際は、新たな仕事環境への適応に追われる駐在員に代わって、帯同した配偶者が、生活の立ち上げを基本的に担うことになる。

この場合、配偶者が多大なストレスを背負い込んでしまうという事例をよく耳にする。日本で働いていた人の中には、仕事に取り組んでいた生活がガラリと一変し、新たな生活リズムにうまく適応できない人もいる。現地の文化やお国柄、国民性、食事などになかなか馴染めない場合もある。

駐在員である配偶者に相談しても、不慣れな現地での仕事に精一杯で、対応できないこともあるだろう。そうした際、仕事を辞めずに休職していれば、会社・団体に属し続けているという安心感が心のよりどころとなる可能性がある。精神的に不安定な状態に陥ることを、一定程度避けられるかもしれない。