妻より稼ぎが少なくなると自尊心が傷つく?(写真:Rachata Teyparsit /Shutterstock)

妻より稼ぎが少なくなると自尊心が傷つく?(写真:Rachata Teyparsit /Shutterstock)

- インタビューに応じた「駐夫」たちの共通点として、いずれも非常にワーカホリックで、家事や子育てに時間が割けないことを意識、もしくは反省していた点が挙げられる。

- いざ妻の海外赴任が決まった時、生活と自分の仕事を変えるチャンスと肯定的に捉えたケースと、築いてきたキャリアの中断を前に踏み切れないケースに二分された。

- とはいえ、いずれも「駐夫」になることを最終的に決断した勇者たちだ。彼らの声には、そこには共働き夫婦の新たな家族スタイルを模索するヒントがある。

(*)本稿は『妻に稼がれる夫のジレンマ――共働き夫婦の性別役割意識をめぐって 』(小西一禎著、ちくま新書)の一部を抜粋・再編集したものです。

【前編】

妻が海外駐在、帯同して稼ぎゼロの「駐夫」の実態は…データが明かす「新しい夫婦」のカタチ

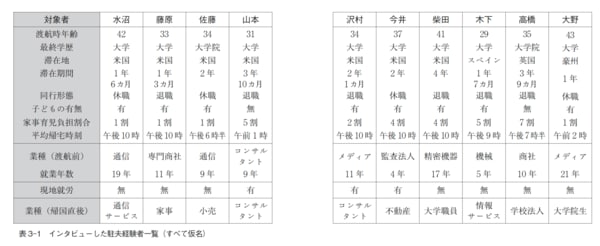

まず、調査対象者としてインタビューに応じた元駐夫がどんな人たちなのか。海外に帯同する前、日本でどのような生活を送っていたのか見ていこう(表3―1。すべて仮名)。

彼らは妻の海外赴任(留学含む)に同行し、すでに日本に帰国した20代〜40代の男性たちだ。1年以上海外に滞在し、帰国してから10年未満である。滞在していた国は、米国が7人、英国、スペイン、オーストラリアがそれぞれ1人となっている。

子どもがいたのは8人で、全員の子どもが、当時は小学生以下だった。うち、2人の男性は生まれたばかりのゼロ歳児の育児を、異国で担っていた。

渡航前の年収をみると、5人が妻を上回っていた一方、残りの5人は妻より低かった。彼らは、妻が働いていないために、唯一の稼ぎ手として、大車輪の如く働いていたわけではなかったといえる。

小西一禎(こにし・かずよし) 1972年生まれ。埼玉県行田市出身。ジャーナリスト・作家。慶應義塾大学卒業後、共同通信社に入社。政治部で首相官邸や外務省などを担当し、2017年に妻のアメリカ赴任に伴い会社の休職制度を男性で初めて取得、妻・二児と渡来した。在米中に退社。元コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。在米時から、駐在員の夫「駐夫」として各メディアに寄稿する他、「世界に広がる駐夫・主夫友の会」代表を務める。専門はキャリア形成やジェンダー、団塊ジュニア、政治、育児など。著書に『猪木道』(河出書房新社)がある。

小西一禎(こにし・かずよし) 1972年生まれ。埼玉県行田市出身。ジャーナリスト・作家。慶應義塾大学卒業後、共同通信社に入社。政治部で首相官邸や外務省などを担当し、2017年に妻のアメリカ赴任に伴い会社の休職制度を男性で初めて取得、妻・二児と渡来した。在米中に退社。元コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。在米時から、駐在員の夫「駐夫」として各メディアに寄稿する他、「世界に広がる駐夫・主夫友の会」代表を務める。専門はキャリア形成やジェンダー、団塊ジュニア、政治、育児など。著書に『猪木道』(河出書房新社)がある。

ただ、総合職として働き、駐在員に選ばれるような妻がいたとしても、なかなか長時間労働からは逃れられなかった。彼らの平均帰宅時刻は午後9時〜10時に集中しており、中には日付が変わってから帰宅していた人もいた。そして、家事・育児の負担割合を聞くと、半数の人が1〜2割にとどまっていた。日本の一般的な共働き家庭として、家事・育児は妻が担い、夫は外で遅くまで働く、どこにでもいるような夫婦だった。

そうした状況のなかで、妻が駐在員の立場を得たことを受け、各々は葛藤や逡巡を経験したり、あるいは即決したりしながら、最終的には妻の海外赴任に同行することとなった。