将棋史に残る中原の「天来の名手」

1979年(昭和54)の名人戦は、中原誠名人(当時31)に米長邦雄九段(同35)が挑戦した。名ライバルの対決は第3局までに、米長が2勝1敗と勝ち越していた。第4局は、米長が勝って名人獲得まであと1勝と迫るか、中原が勝って五分に戻すかの大一番だった。

図面③は、第4局の終盤の断片局面。▲は先手の中原、△は後手の米長。手番の中原は、▲6七金と馬を取るのが普通の手だが、米長に△4八飛成で銀を取られ、負け筋になってしまう。

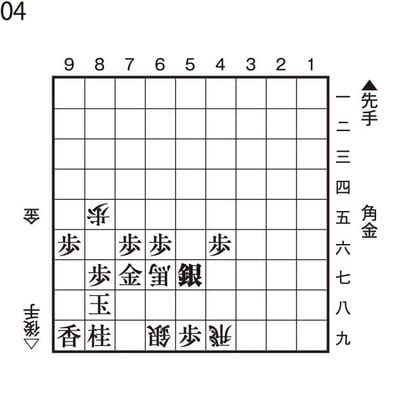

そんな状況で、中原は▲5七銀とふわりと上げた。それが図面④の局面。相手の馬を取れるのに、その馬に自分の銀を取らせるという、実戦ではなかなか思いつかない発想である。

詳しい解説は省略するが、中原が指したこの▲5七銀は、将棋史に残る「天来の名手」として、今でも語り継がれている。

米長は図面④の局面で、夕食休憩を挟んで39分の長考をした。その間、自分が負け筋になっていることを思い知ったようだ。そして、中原の読み筋どおりに指して敗れた。局後に中原の▲5七銀について、「いい手でしたね」と短い言葉で称えた。

米長の潔さで光り輝く▲5七銀

中原は後年、「米長さんが私の読み筋を外さずに素直に指してくれたので、結果的にきれいな棋譜を残せました。米長さんが▲5七銀をいい手だと認めてくれたからでしょう。私はあの年、不調でした。それでも努力を続けたことに対して、将棋の神様がご褒美をくれたのかもしれません」と語り、当時を振り返った。

中原の▲5七銀の名手は、名ライバルだった米長の潔さがあったからこそ、光り輝いているのだ。

なお1979年の名人戦は、中原が4勝2敗で防衛した。米長が中原から名人を奪取したのは、それから14年後の1993年(平成5)だった。