「北斎ブルー」を実現させた舶来の顔料とは

3月28日からは、東京・上野の国立西洋美術館で「北斎 冨嶽三十六景 井内コレクションより」が開催される。

葛飾北斎が晩年に取り組んだ『冨嶽三十六景』の連作がヒットした要因の1つが、「北斎ブルー」と呼ばれる青使いの魅力だと言われる。

一例が、この展覧会でも展示される『神奈川沖浪裏』の大きくうねる波の目の覚めるような青だ。北斎はこれを、舶来の顔料・ベロ藍(プルシアンブルー)を用いて描いている。

神奈川沖浪裏

神奈川沖浪裏

ベロ藍は、18世紀の初めにドイツ・ベルリンの業者が赤い顔料を開発する中で偶然に発見された化学合成顔料。同世紀後半には中国・清の商人を通じて日本に持ち込まれ、北斎の他にも歌川広重ら同時代の絵師が使っている。発見地の名称からベルリン藍、略してベロ藍と呼ばれるようになった。

ベロ藍の流通により、それまで日本で使われていた植物性の顔料では叶わなかった明瞭で深みのある色合いが表現できるようになった。『神奈川沖浪裏』ではベロ藍の鮮烈な青が、現在の横浜市神奈川区の沖を行く3艘の押送船(漁場で獲れた魚を魚河岸へと輸送する船)を今にも呑み込みそうな巨大な波の描写に迫力と臨場感を与えている。

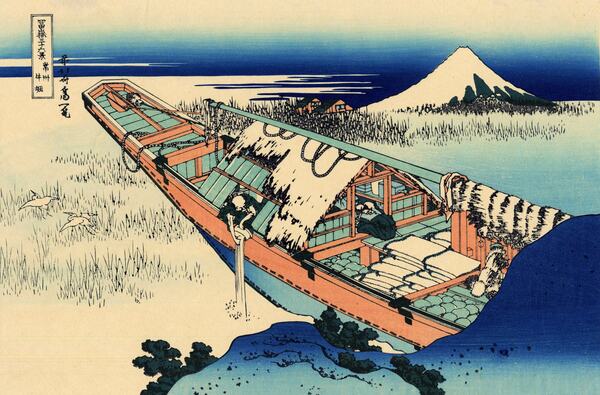

渦を巻く大波の向こうに富士山を配した大胆な構図。さらに、青の濃淡を効果的に使う辺りは長年彩色に関する研究を重ね、『繪本彩色通』なる著書もある表現の追求者・北斎ならではと言えるだろう。展覧会では『神奈川沖浪裏』の他にも、『常州牛堀』などの藍摺絵で北斎ブルーが堪能できる。

常州牛堀

常州牛堀

さて、日本人に愛される“青の画家”と言えば忘れてはならないのが、北斎が生まれる100年ほど前にオランダで活動していたヨハネス・フェルメールだ。フェルメールは裕福な義母(妻の母)やパトロンの支援を受け、高価な貴石ラピスラズリを原料とする青い顔料(ウルトラマリンブルー)をふんだんに使っていたことで知られる。