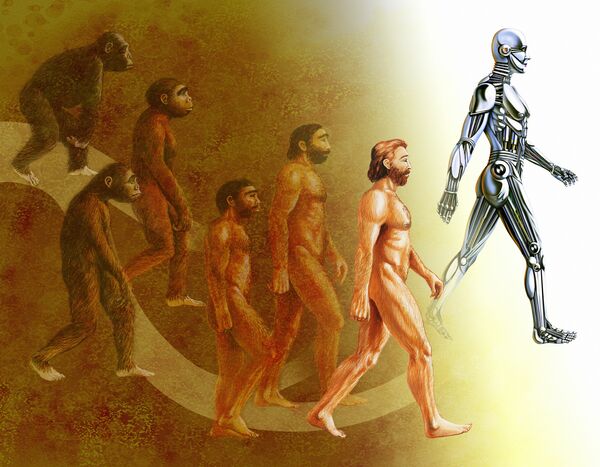

人類のモラルは500万年でどのように変化してきたのか(写真:Science Photo Library/アフロ)

人類のモラルは500万年でどのように変化してきたのか(写真:Science Photo Library/アフロ)

ドイツとオランダで学んだ新進気鋭の哲学者ハンノ・ザウアー(現 ユトレヒト大学哲学・宗教学部准教授)が『MORAL 善悪と道徳の人類史』(講談社)を上梓した。500万年の人類史を俯瞰して、道徳がどのように変化してきたのかを解説する壮大な一冊だ。社会学者の大澤真幸氏に、本のポイントと議論すべき点について聞いた。(聞き手:長野光、ビデオジャーナリスト)

──この本を読んで、どんなことをお感じになりましたか?

大澤真幸氏(以下、大澤):今回は批判的なこともたくさん言うつもりですが、基本的には、私はこの本をとてもいい本だと考えています。そのことを最初にお伝えしておきます。

ハンノ・ザウアーは40代前半の若いドイツの哲学者です。彼はこの本を通して、人類の道徳の変遷を多角的に分析しており、それぞれの分野で問題となる先端的な議論をきっちり押さえています。

この本は特徴的な作りになっています。全7章で構成されていますが、各章が「500万年」「50万年」「5万年」「5000年」「500年」「50年」「5年」と、桁の異なる「5」という数字で時代を取り上げ、それぞれのスパンにふさわしい道徳の変化・進化について論じています。

最初の章は「500万年」です。500万年というと、今のチンパンジーやボノボの系列と、直立二足歩行した人間のほうの系列に分かれる分岐点です。この本は実は「500万年」「50万年」「5万年」と分けていますが、ホモサピエンスの出現は20万~25万年前のため、最初の3つの章は角度を変え、いずれもホモサピエンスにおけるモラルの進化を説明しています。

──ホモサピエンスの時代にすでにモラルが見られたのでしょうか。

大澤:進化の中で「協調」という行動が発生しました。捕食者から身を守るということもありますが、それ以上に狩りをする上で協調がとても重要でした。素早い動物や大型の動物を一人で仕留めるのは難しいですが、複数人で協力すれば可能になります。そこで、協調関係を作るために利他性という考え方が生まれました。

進化の理論の中で利他性の発生要因を説明する際に、「包括適応度」という理論が用いられます。遺伝子を次世代に残していくことを目標にした場合、自分が犠牲になっても、自分と同じ遺伝子を持つ近親者が生き残ればいいと考えることができます。個体の外の遺伝子まで、適応度を視野に入れれば利他性が説明できます。

もう一つの考え方として「互恵的利他性」があります。これは何かをしてもらったらお返しするという関係性です。助け合えば得があるので利他性が発生するという話です。

──その時代から利他の精神があったのですね。

大澤:ただ、包括適応度と互恵的利他性で利他性を説明することには限界があります。包括適応度は濃い血縁関係の間でしか成立しません。互恵的利他性は小さな集団の中であれば成立しますが、人数が大きくなると貸し借りの関係が曖昧になるので成り立たなくなる。

これはザウアーの説明に問題があるのではなく、この領域の研究が現在、ここで行き詰まっているのです。