生命科学関連のクラスターが形成されているボストン(写真:Keiko Hiromi/アフロ)

生命科学関連のクラスターが形成されているボストン(写真:Keiko Hiromi/アフロ)

(齊藤 康弘:慶應義塾大学政策・メディア研究科特任准教授)

日本生化学会大会が11月3日から5日にかけて開催された。本大会で筆者は、アメリカ・ボストンで研究していた際に大変お世話になった角木基彦博士(現・ハーバード大学医学部/マサチューセッツ総合病院/ブロード研究所)にシンポジウム参加を誘われ、ボストン留学を共にした先輩らとともに登壇する機会を得た。

シンポジウムでは、私たちの留学体験、自身の研究紹介、そして「留学経験者の視点から見た日本の科学技術の現状」というテーマについて幅広く議論した。

とりわけ、日本の研究力がなぜ低下しているのか、どのようにすれば復活できるのかという点が大きな焦点となった。本稿では、その討論で印象的だった論点を中心に、日本とアメリカの科学力の差について考察を加える。

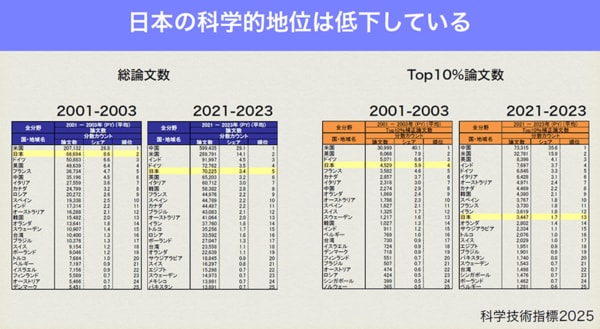

日本の科学的地位は確実に低下している

論文発表が日本から出なくなったというのは、よく言われる。私の専門領域である乳がんの分野では日本からの研究が発表されているが、日本の研究者が論文執筆に全力を注ぎづらい状況があると感じることがある。それは後述するが、あらためて状況を確認しよう。

世界の科学力は、論文数や引用数という客観的な指標によって測定される。

2001〜2003年、日本は科学総論文数で米国に次ぐ世界2位を誇り、科学立国としての存在感は圧倒的だった。しかし、それから20年後の2021〜2023年には世界5位に後退した。

日本における論文数の推移(角木氏より提供)

日本における論文数の推移(角木氏より提供)

さらに深刻なのは、上位10%に入るハイインパクト誌と呼ばれる一流誌への掲載論文数の低下である。20年前、日本は世界4位だったが、現在は13位まで落ち込んでいる。この事実は、日本から「世界的な発見」が生まれにくくなっていることを冷酷に示している。

象徴的なのは2023年の Nature誌で、「日本の科学はもはや世界クラスではない」とする記事が掲載されたことだ。外部からの評価は往々にして辛辣だが、この記事は単なる論評ではなくデータに基づいた警鐘だと私は捉えている。