羽黒山三神合祭殿に至る鳥居(写真:shima_kyohey/イメージマート)

羽黒山三神合祭殿に至る鳥居(写真:shima_kyohey/イメージマート)

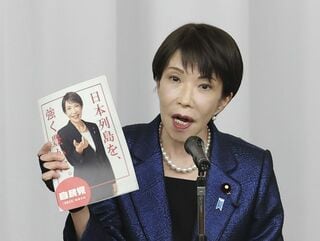

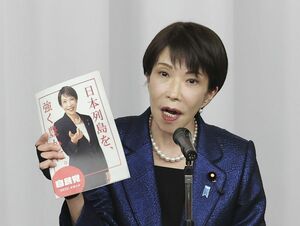

(齊藤 康弘:慶應義塾大学政策・メディア研究科特任准教授)

私、齊藤康弘は、慶應義塾大学先端生命科学研究所でバイオ分野の研究者を務めている。現在、乳がんの基礎研究をしており、現役の研究者の視点と私自身の研究背景を基に、科学的な内容をできるだけわかりやすく紹介していきたいと考えている。

今年渡米し、NIH(米国国立衛生研究所)と共同研究をすることになっており、米国での研究事情についても述べていく予定だ。

今回、初めての記事では、私が所属する研究所の慶應義塾大学先端生命科学研究所について紹介したい。慶應義塾大学がなぜ鶴岡なのか。このような研究を軸にした地方創生は全国のロールモデルとなり得ると考えており、その辺りまで述べてみようと思う。

なぜ慶應が鶴岡市に先端研を作ったのか

そもそも慶應義塾大学が、山形県の鶴岡市に研究所を持っているとご存じの方も少ないかもしれない。

鶴岡市は山形県の日本海側にある人口約11万人の町で、東京の羽田空港より「おいしい庄内空港」まで約1時間、そこから車で20分のところに鶴岡市はある。庄内空港から鶴岡市に向かう道中の風景は、まさに広大な田園風景で山形県が米どころであることが実感できる。

また、空港名に「おいしい」とつくことからも、鶴岡市は食に関しても特徴がある。独自の食文化や食材があることから、鶴岡市は2014年に日本初のユネスコ食文化創造都市として登録されている。こうした歴史ある食文化が根付く豊かな大地の中に、慶應義塾大学先端生命科学研究所(以下、慶應先端研)がある。

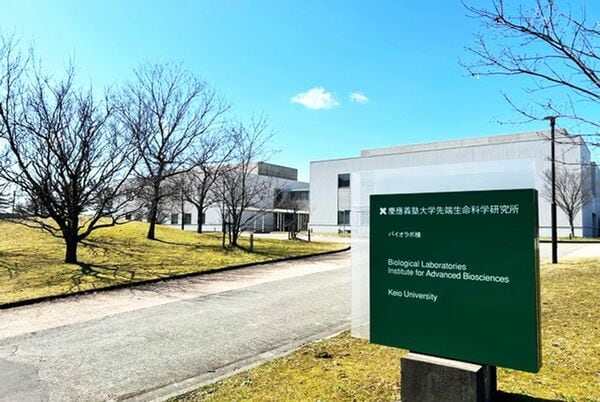

慶応義塾大学先端生命科学研究所(写真:筆者、以下同)

慶応義塾大学先端生命科学研究所(写真:筆者、以下同)

「なぜ慶應先端研が鶴岡市にあるのか?」と疑問に感じる方も多いと思う。その背景には、地方創生の起爆剤として慶應義塾大学への誘致を求めた鶴岡市の強い思いがある。

1996〜1998年頃から鶴岡市は地方創生の拠点づくりを目指し、慶應義塾大学に研究所の設立を依頼した。その結果、2001年に湘南藤沢キャンパス(SFC)に所属していた冨田勝・前所長を中心に、慶應義塾大学先端生命科学研究所(以下、慶應先端研)が鶴岡市に開設された。

設立以来、鶴岡市および山形県の密なサポートもあり、研究所は順調に運営され、地域の雇用促進や地方創生にも大きく貢献してきた。

さらに、慶應先端研には研究者だけでなく、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)の環境情報学部や政策・メディア研究科に所属する学部生・大学院生も在籍しており、都市部の学生が地方の鶴岡市で勉学や研究に励む姿は慶應先端研ならではの特徴と言える。

学生たちが楽しみながらも真摯に研究に向き合う姿を目にすると、「勉学や研究は、必ずしも都会で行う必要はない」と筆者は改めて感じた。