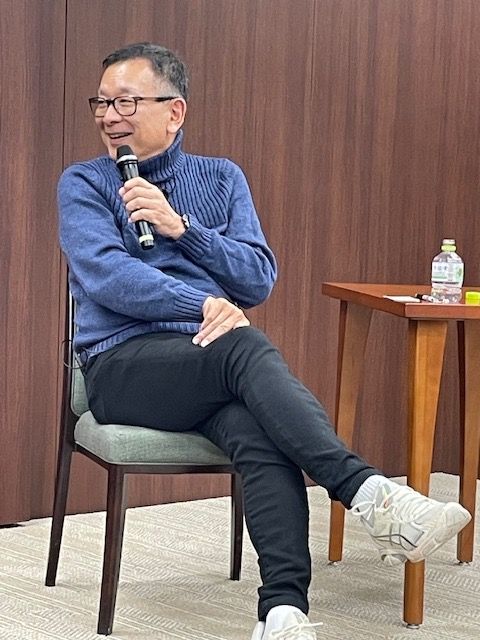

村井満さんはリクルートで人事担当役員を務めた(写真:ロイター=共同通信)

村井満さんはリクルートで人事担当役員を務めた(写真:ロイター=共同通信)

「経営者」の目線でJリーグを「稼げる組織」に変えた5代目Jリーグチェアマンの村井満さんは、リクルートでは「人事の天才」として知られていた。そんな村井さんはリクルート人事部で何をしてきたのか。ジャーナリストの大西康之さんが深掘りした。

※このインタビューは『起業の天才!江副浩正 8兆円企業リクルートを作った男』文庫版(新潮社)の出版を記念して行われたトークショーをもとに作成した

リクルート人事部が意識していた「エンプロイヤビリティ」

村井満氏(以下、村井):僕はリクルート事件(*)の後に人事部長になりました。この事件の当時は、リクルート本社があった銀座の寿司屋で塩を撒かれる社員が出ました。バブル経済崩壊の不況の時には、新卒を3人程度しか採用できない年もあります。

*リクルート創業者の江副浩正氏が、上場を控えていた不動産の関連会社リクルートコスモスの未公開株を政治家や官僚に譲渡し、贈収賄罪に問われた事件。1988年に発覚した。

その時、僕らは独身寮や社宅、住宅ローンの利子補給や家賃補助、新幹線通勤の制度までぜーんぶやめて、そのお金で「リクルートビジネスカレッジ」などの人材開発プランを作りました。

当時、インターネットが普及し始めていましたが、リクルートの中にはインターネットがわかる人間がいない。そこで外から先生を呼んで、徹底的に勉強しよう、と。

その時、僕は社内メールで「リクルートは雇用を保証できないけれど、雇用される能力は保証したい」と書いたんです。まあ半分、苦し紛れですが、本気でそう考えていました。

それを見事に表した「リクルートビジネスカレッジ開校」の社内ポスターがあります。人事担当役員の関一郎さんが三輪車に乗った女の子に轢かれてペラペラになっているイラスト、その上に「リクルートで偉くてもしょうがなかったりして」のコピー。社内のあちこちに貼ってありました。

トークショーでの村井さん

トークショーでの村井さん 大西康之氏(以下、大西):「雇用される能力」。英語で「employability(エンプロイヤビリティ)」。同じようなことをGE(ゼネラル・エレクトリック)の名経営者、ジャック・ウェルチが言っています。ウェルチといえば社員を2割の幹部候補、7割の普通の社員、1割のドロップアウトに分ける「7・2・1」の法則が有名です。

毎年、解雇されるドロップアウトの1割について、「あまりに冷酷では」と聞かれたウェルチは次のように答えました。

「GEでは通用しないと分かっているのに、周りが『君も大丈夫だから頑張れ』と偽って雇用し続けるのが優しさか。GEの社員ならボトム1割でも、他の会社に行けば十分に通用する。エンプロイヤビリティを高めるのが経営者の仕事じゃないか」と。