朝ドラ「あんぱん」と対極にある「爆食」番組、SDGsを標榜するテレビ局とスポンサーに漂う偽善の香り

コメ価格高騰の中、毎日のように大食い番組が放送される不条理

2025.5.29(木)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

米不足なのに「爆食」を面白がる不埒なテレビ、制作者は本当に国民に必要な番組をつくっているのか

「オワコン」扱いされるテレビは番組制作者の矜持が問われている

岡部 隆明

駐車違反でも反則金が取られるのに、フジテレビは厳重注意だけというおかしな現実

CMなしの啓発番組放送を義務づけるなど、「けじめ」のあり方を再考してはどうか

岡部 隆明

人権よりも視聴率——フジテレビ問題の根源にはテレビ業界に蔓延する「マッチョイズム」がある

男性優位、軍隊のような自己犠牲的精神が人権意識の培養を妨げてきた

岡部 隆明

ニトリ商品ダダ流しのTBS番組がBPO審議入り、テレビ業界に問われる「広告と番組の境目」

放送倫理はどこへやら、「お値段以上」のメリットに目が眩む民放の内向き志向

岡部 隆明

「ボーナスは300万?はるかに上です」高給維持したままローカル局救済にNHK受信料を使う放送業界の非常識

「放送ネットワークの効率化」名目に、結束強まる視聴者不在の「三位一体」

岡部 隆明

本日の新着

ニッポンビジネス・ななめ読み バックナンバー

なぜ再生航空燃料「SAF」の利用は進まないのか?「3倍以上」という価格に腰が引ける航空業界

志田 富雄

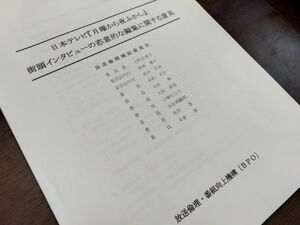

もはやテレビ局に自浄能力なし!日テレ『月曜から夜ふかし』の“中国ではカラス食べる”捏造に透ける業界の構造問題

岡部 隆明

「みなさまのNHK受信料」600億円を投じる “画策”巡りNHKと民放が対立、時代遅れの日本のテレビ

岡部 隆明

【ふるさと納税】9月末の駆け込み殺到にご注意!確実なポイント獲得には余裕を持って手続きを

森田 聡子

TBS『熱狂マニアさん!』に放送倫理違反の判断、民放テレビによる公共電波の私物化はいつ止まるのか

岡部 隆明

垂れ流される「機能性表示食品」のCM、プロパガンダに加担するテレビ局の罪深さ

岡部 隆明