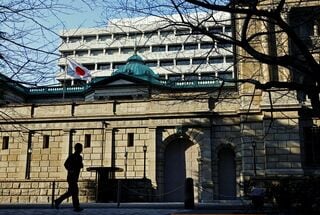

3月の金融政策決定会合で日本銀行の植田和男総裁は利上げに動くのか。写真は1月の記者会見(写真:日刊工業新聞/共同通信イメージズ)

3月の金融政策決定会合で日本銀行の植田和男総裁は利上げに動くのか。写真は1月の記者会見(写真:日刊工業新聞/共同通信イメージズ)

日本経済は、長らく続いた「金利のない世界」から「金利のある世界」に移行しつつあるが、景気に影響しない「中立金利」の議論があるように、どの水準までの日本銀行が政策金利を上げるのかが今後の注目点となる。その際、考慮すべき論点とは何か。元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説する。(JBpress編集部)

(神津 多可思:日本証券アナリスト協会専務理事)

「正確な中立金利は分からず」で経済学者、中央銀行はほぼ一致

最近、日本銀行が決定する政策金利がどこまで上がるかという議論がよく聞かれる。その際にしばしば出てくるのが「中立金利」の概念だ。

中立金利とは、マクロの経済活動を刺激もせず抑制もしない金利と言われるが、それが何%かは正確には分からないというのが、経済学者、中央銀行などのほぼ一致した見解だ。

したがって景気に中立となる政策金利が何%かということも、なかなか答えを出すのが難しい。しかし、日本の政策金利については、現在の0.5%より高い水準であるべきだとの見方が多い。その背後には、政策金利の中立金利もインフレ率を調整した実質でプラスのはずだという発想もあるのだろう。

そもそも中立金利の議論は、マクロの経済活動の話なので、政策金利だけでなく、長期金利や信用リスクのある主体が直面する金利など、他の色々な金利も含めて考えなければならない。

政策金利が中立金利より高くなるのは普通

例えば、財政事情とか地政学的リスクなどの影響で長期金利に上昇圧力が加わっている場合に、マクロ経済全体にとっての中立金利を実現しようとすれば、短期の政策金利は実質でマイナスということも考えられる。いずれにせよ、政策金利だけを取り上げて中立性を議論しても、なかなか答えが出ない問題だ。

さらに言えば、景気循環の中で、政策金利は中立金利より高くなることがある。

マクロ経済の実力に照らして、経済活動が活発になり過ぎた場合、政策金利が中立金利より高くなり、行き過ぎを抑制する。逆に経済活動が停滞した場合には、政策金利は中立金利より低くなる。要するに、政策金利の上限は中立金利ではない。