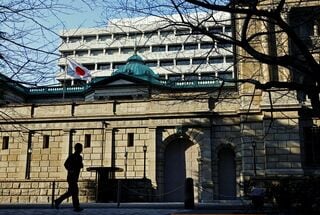

経済の底上げ、金融緩和だけでは限界

しかし、日本の場合、その原則と異なる考えが広まっているように感じる。実力からみて中立な経済活動が実現していても、もっと高い成長率を求める雰囲気が社会で強かった

残り2906文字

しかし、日本の場合、その原則と異なる考えが広まっているように感じる。実力からみて中立な経済活動が実現していても、もっと高い成長率を求める雰囲気が社会で強かった

残り2906文字

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら