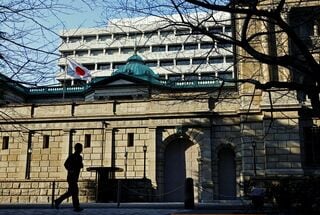

経済成長したいなら金利上昇を恐れてはいけない、「普通」の金融政策がイノベーションを促す

政策金利だけを見た「中立金利」議論は不毛ではないのか

2025.3.3(月)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

「追加利上げはいつか?」ばかりでいいのか、日銀の「市場との対話」にはもっと多くの論点があるはず

あわせてお読みください

コメ、野菜、魚…止まらない食料インフレの脅威、農政の行き詰まりが混迷深める

食品の値上がりは金融政策や政局にも波及へ

志田 富雄

10年物国債の利回りが1.4%を突破!輸入物価指数の上昇は円安インフレ再来の号砲か

【唐鎌大輔の為替から見る日本】騰勢を強める国内企業物価指数、追加利上げはどうなる?

唐鎌 大輔

超高額マンションを買うのは外資マネーだけではない…不動産マーケットで高まる「高年収・在留外国人」の存在感

日本で結婚、出産、子育てする外国人たちの間で高まる住宅購入のニーズ

牧野 知弘

日銀利上げも「実質金利は依然マイナス」が意味すること

安全保障環境にも変化の兆し、日本に求められるイノベーション志向

神津 多可思

【2025年の金融政策】日本銀行は「正常化」を続けられるのか、「金融政策の多角的レビュー」から読み解く

トランプ再登板の米国、変調不安の中国…不確実性をどう乗り越えるか

神津 多可思

本日の新着

経済観測 バックナンバー

金暴落を招いた「ウォーシュ・ショック」は炭鉱のカナリアか…金から金融市場全体に“バブル崩壊”が波及する危険性

藤 和彦

【誰のための経済政策か】極端な政策で泣くのはいつも生活者、歪みは常に「弱いところ」へ流れ着く

平山 賢一

金急落、貴金属相場はどうなるのか ドルと円が「弱さ比べ」、通貨不安で金の上昇基調は継続か

志田 富雄

【原油ウォッチ】原油価格はなぜ上昇に転じた?ドル安、ベネズエラ、イラン、実はイラクも…地政学リスクを整理する

藤 和彦

世界は貿易戦争から金融紛争に!トランプ関税で低下する米国金融市場の流動性、これからマーケットは大荒れに

藤 和彦

総選挙で注目の消費税減税、庶民に恩恵のある下げ方は?経済学が示す、下げた分だけ価格が安くなるわけではない実態

小泉 秀人