キーワードは「生物多様性」、ヒノキを売れば売るほど大赤字の山に資金を呼び込む「みんなの森」の仕組み

【Local Coop 尾鷲(2)】カーボンクレジットと企業版ふるさと納税を活用したローカルコモンズの再生

2025.1.31(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

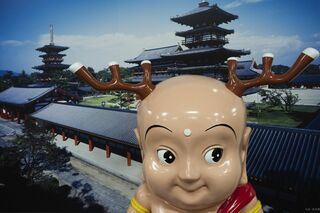

荒れた人工林を復活させる!三重県尾鷲市「みんなの森」で進行中の生物多様性回復プロジェクトとは?

【Local Coop 尾鷲(1)】山の保水力を高めるシガラ組みに水脈探し、わずか半年で現れた驚きの変化

篠原 匡

住民が減り続ける中で公共サービスを維持するには?悩み抜いた奈良市が辿り着いた解答

【Local Coop 大和高原(2)】利便性の向上、共助を可能にするコミュニティの醸成、循環型社会の実現、その多面的な役割

篠原 匡

なぜ奈良市は資源ゴミの回収をLocal Coopに委託したのか?人口減少に抗う地域コミュニティの戦い

【奈良市が進める社会実験】奈良市長・仲川げん氏インタビュー(1)

篠原 匡

「税制から切り離した地域を作りたい」奈良市長が夢想する、議員も市長も必要ない直接民主主義の世界

【奈良市が進める社会実験】奈良市長・仲川げん氏インタビュー(2)

篠原 匡

「30年かけて役所の職員を4分の1に減らす」ぶっ飛んだ市長が考える人口減少社会における行政の役割

【奈良市が進める社会実験】奈良市長・仲川げん氏インタビュー(3)

篠原 匡

本日の新着

なぜAIエージェントに調査を頼むとイマイチな報告が上がってくるのか?AIのレポート精度を上げるプロンプトの特徴

【生成AI事件簿】AIエージェントが陥る4つのパターン、行動の幻覚、制約の無視、主張の幻覚、ノイズ支配を防ぐには

小林 啓倫

金暴落を招いた「ウォーシュ・ショック」は炭鉱のカナリアか…金から金融市場全体に“バブル崩壊”が波及する危険性

藤 和彦

次のAIのブレイクスルーも必ず人間の脳から生まれる、超知能AIシステムを開発するために必要な「心の理論」

【著者に聞く】『知性の未来』のマックス・ベネットが語る、AIが賢くなるほどAIが独自の倫理観を持つリスク

長野 光

「夢は何ですか?」「目標は?」と聞きすぎる社会はしんどい、髭男爵・山田ルイ53世が語る生きづらさの根本

【著者に聞く】「キラキラしてないとダメ」という圧は時には暴力に、引きこもりを美談にされる違和感

飯島 渉琉 | 髭男爵・山田ルイ53世

地域 バックナンバー

必要性失った公共事業がなくならないカラクリ、石木ダムと善福寺川上流調節池で見えた公共事業再評価制度の構造問題

まさの あつこ

道東の秋サケは50年来の不漁、スルメイカも採捕停止命令、海洋環境の変化に翻弄される北海道の水産業に現れた希望

安木 新一郎

ヒトを危める熊は殺めるほかない――そのために永田町は早急に法整備を

平野 秀樹

ますます凶暴化するクマ対策は待ったなし!人間が駆除、放置したシカを餌に“肉食化”するクマも出現

山田 稔

「30年かけて役所の職員を4分の1に減らす」ぶっ飛んだ市長が考える人口減少社会における行政の役割

篠原 匡

「べらぼう」の田沼意次が夢見た蝦夷地開拓の継承と挫折、消えた「箱館通宝」が物語る江戸時代の通貨制度と金融政策

安木 新一郎