「北川民次展―メキシコから日本へ」展示風景 《ロバ》1928年 愛媛県美術館 撮影/JBpress編集部(以下同)

「北川民次展―メキシコから日本へ」展示風景 《ロバ》1928年 愛媛県美術館 撮影/JBpress編集部(以下同)

(ライター、構成作家:川岸 徹)

メキシコで新進画家・美術教育者として名を馳せ、帰国後も精力的に作品を発表し続けた画家・北川民次。油彩、水彩、素描、版画、資料など、約180点により北川民次の表現を多角的に見つめる回顧展「生誕130年記念 北川民次展―メキシコから日本へ」が世田谷美術館にて開幕した。

画家を目指してアメリカへ

19世紀後半から20世紀にかけての日本。黒田清輝、藤島武二、佐伯祐三ら、日本人洋画家たちが新たな時代の絵画を模索しフランスへと渡るなか、画家を志していた北川民次は早稲田大学を中退しアメリカへと向かった。特に明確な理由があったわけでも、ひねくれ者だったわけでもない。ただ、アメリカのオレゴン州ポートランドにいる兄を頼ってのことだった。

ポートランドのレストランで働きながら、語学学校に通って英語を習得。1年余りで兄の元を去り、シカゴを経て、ニューヨークへ。1918年にアート・スチューデンツ・リーグ・オブ・ニューヨークに入学し、アメリカの都市の人々を描いたアシュカン派の画家ジョン・スローンに師事。北川はスローンを選んだ理由を「社会主義者だったから」と答えている。

スローンとの出会いは、北川の方向性を決めた。「絵画に重要なのは単に見たままを描くのではなく、対象の本質をリアリスティックに捉える姿勢」。そんなスローンの教えに共感した北川は、民衆の実相を描き、社会の暗部や矛盾をあぶり出すことに情熱を注いでいく。

リアルなメキシコを描く

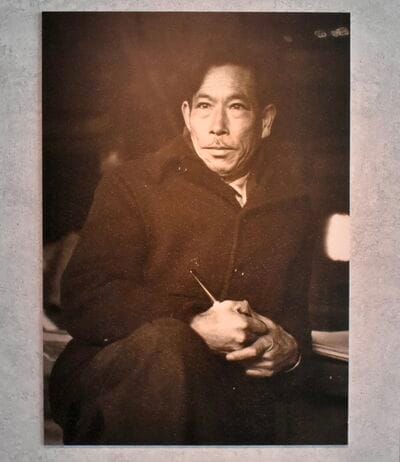

「北川民次展―メキシコから日本へ」展示風景 北川民次 1949年 撮影:松谷錦次郎

「北川民次展―メキシコから日本へ」展示風景 北川民次 1949年 撮影:松谷錦次郎

1921年、27歳になった北川はアメリカを離れ、キューバを経てメキシコへ渡る。北川は南へ向かった理由を「もっと充実したライフと暖かさとを求めて」と説明しているが、それが本心だったのかはわからない。先住民、征服者スペイン人の子孫の白人、混血の人々が混在し、急速な近代化の中でより混沌とするメキシコ社会に強い興味を持った、というのが実際のところではないかと思う。

「北川民次展―メキシコから日本へ」展示風景 《踊る人たち》1929年 郡山市立美術館

「北川民次展―メキシコから日本へ」展示風景 《踊る人たち》1929年 郡山市立美術館

北川は訪れたメキシコで、現地の人々と積極的に交流し、彼らのありのままの姿を描いた。メキシコ先住民の祭りを題材にした《踊る人たち》(1929年)、川で水浴びする女性たちを描いた《メキシコ水浴の図》(1930年)、《トラルパム霊園のお祭り》(1930年)はメキシコ時代の代表作。ひとつの画面の中に赤子を抱えた女性、水浴する裸婦、棺桶を運ぶ葬列が描き込まれており、死は生の中に内在するものだと強く認識させられる。

「北川民次展―メキシコから日本へ」展示風景 《トラルパム霊園のお祭り》1930年 名古屋市立美術館

「北川民次展―メキシコから日本へ」展示風景 《トラルパム霊園のお祭り》1930年 名古屋市立美術館

《アメリカ婦人とメキシコ女》(1935年。1958年補筆)は2人の女性をモデルにした人物画。1人は洗練されたワンピース、スカーフ、ネックレス、ハイヒールを身につけた富裕層のアメリカ女性で、もう1人は裸足で質素な衣服をまとったメイドとして働くメキシコ先住民の女性。人種間の貧富の差が、誰の目にもわかるよう、克明に示されている。さらに背景にはスペイン統治時代に建てられたサンタ・プリスカ教会の建物。貧富の差がスペインによる植民地統治によってもたらされたものだと、はっきりと気づかされる。

「北川民次展―メキシコから日本へ」展示風景 《アメリカ婦人とメキシコ女》1935年(1958年補筆)郡山市立美術館

「北川民次展―メキシコから日本へ」展示風景 《アメリカ婦人とメキシコ女》1935年(1958年補筆)郡山市立美術館