岡山城 撮影/西股 総生(以下同)

岡山城 撮影/西股 総生(以下同)

(歴史ライター:西股 総生)

岡山藩池田家が確立するまでの複雑な事情

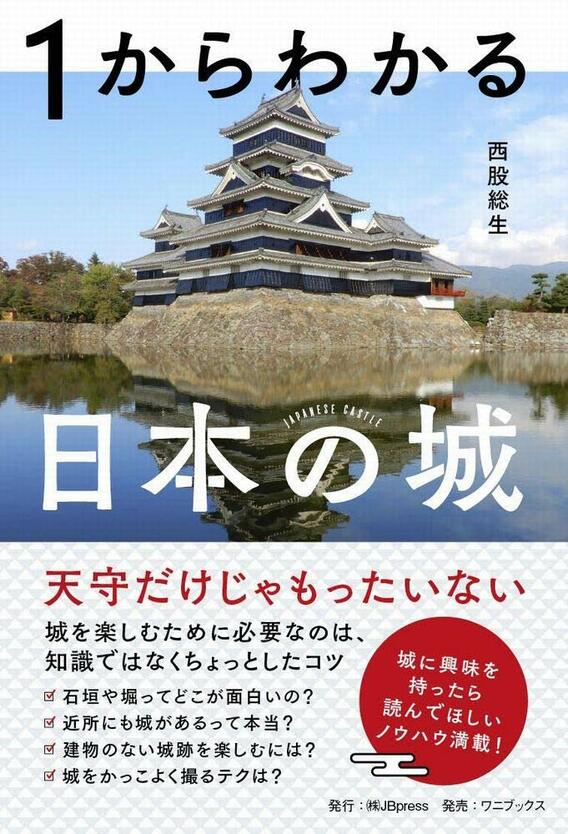

新幹線で新大阪方面から岡山駅に入る手前、左側(3列シートのA席側)の車窓から旭川に面して建つ漆黒の天守が見える。その外観から烏城(うじょう)の異名をとる、岡山城である。

近世城郭としての岡山城を築いたのは、宇喜多秀家だ。もともとこの場所には宇喜多氏の城があったのだが、57万石を領して豊臣政権の五大老となった秀家は、当時最新の築城技術をもって今見る岡山城の原形を造りあげた。五重六階の黒い天守も、秀家の手になるものだった。

天守台の石垣は宇喜多時代に築かれたもの。鈍角に折れる角部分が古式の技法を伝える

天守台の石垣は宇喜多時代に築かれたもの。鈍角に折れる角部分が古式の技法を伝える

けれども、彼がこの城で送った歳月はあまり長くはない。城が一応の完成を見たのは慶長2年(1597)と伝わるが、その3年後、秀家は関ヶ原の敗者となって八丈島に流され、宇喜多家も滅亡の憂き目をみるのだ。

替わって入ったのは、関ヶ原の「勝者」である小早川秀秋だった。その高51万石というから、宇喜多領のほとんどを横取りした形であるが、その秀秋も在城わずか2年で病没。岡山城には、池田輝政の次男忠継が28万石をもって入る。ただし、岡山藩池田家が確立するまでの事情は、少なからず複雑だ。

本丸に残る月見櫓は重文。上階の本丸側が大きく開放できる特異な構造で、破風や窓にも意匠を凝らしている

本丸に残る月見櫓は重文。上階の本丸側が大きく開放できる特異な構造で、破風や窓にも意匠を凝らしている

池田輝政は姫路を居城として52万石を領していたが、慶長18年(1613)に輝政が没し、さらに翌々年、大坂の陣が終わって徳川家の権力が盤石になると、幕府は池田家の実質的な解体に着手した。といっても、別に池田家側に落ち度があったわけではない。そもそも、輝政に大封を与えて姫路に入れたのが対豊臣戦略の一環だったので、豊臣家の滅亡によって戦時体制を解除したいのである。

こうして、池田本家を継いでいた光政(輝政の嫡孫)は、姫路から鳥取32万石に移り、忠継の岡山池田家を分家としたのである。結局、寛永9年(1632)になって、光政は鳥取から32万石弱で岡山へと移ったので、以後は岡山が本家、鳥取が分家の位置づけとなる。実際は池田家の小さな分家がほかにもあったから、池田一族全体での動向はさらに複雑なのだが、要するに近世大名家と城との関係は、それほど単純なものではないということだ。

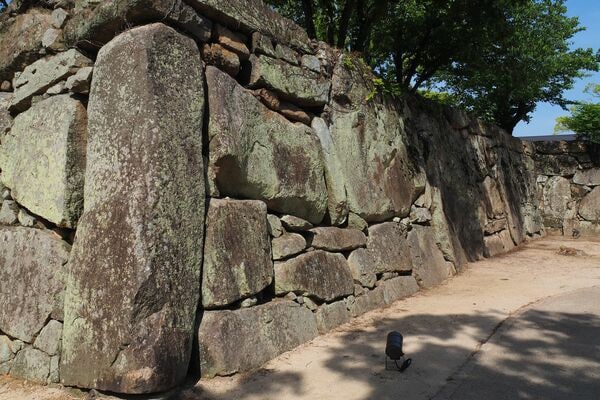

本丸下ノ段の正門にあたる内下馬門枡形の石垣。角に大きな石を縦に入れるのは中国地方でよく見られる古式な技法

本丸下ノ段の正門にあたる内下馬門枡形の石垣。角に大きな石を縦に入れるのは中国地方でよく見られる古式な技法

などという背景をもつ岡山城であるから、城の様相も複雑で、それゆえに面白い。宇喜多・小早川・池田、各時期の遺構が入り交じっているのである。だから、この城の一番の見所は、本当は天守より石垣なのである。

さいわい、ここ20年ほどの間に考古学的な調査が進んで、城の改修・発展過程がずいぶん具体的にわかってきた。そうした調査成果を反映した解説板が要所要所に立てられているので、こまめに拾って歩けば各時期の石垣の特徴を知ることができる。

本丸の石垣。左右で積み方が違っているのがわかる

本丸の石垣。左右で積み方が違っているのがわかる

そうした複雑な歴史を眺めながら、変わることなく超然と聳えてきたのが漆黒の天守だったが、惜しくも第2次大戦中の空襲で焼失してしまった。現在の天守は戦後になって鉄筋コンクリートで再建されたもので、外観は概ね旧状をなぞっているものの、細部はけっこう違っている。戦前の写真と見比べてみると、やはり本物の方がカッコよかった、と思ってしまう。天守の美しさというものは、いかにデリケートなものであることか。

正面から見ると筋骨隆々として恰幅のよい天守も側面から見ると、あららスレンダー

正面から見ると筋骨隆々として恰幅のよい天守も側面から見ると、あららスレンダー

とはいえこの天守、最近になって内部が改装されて展示が充実し、イベントなどさまざまな活用も工夫されているので、やはり一見の価値はある。本丸の北西隅に残る月見櫓、市街地となった西ノ丸跡に残る西手櫓は、いずれも重文指定の堂々たる櫓だ。

とまあ、石垣・天守・櫓・縄張と、いろいろな楽しみ方のできる、見ごたえのある城というわけなのである。

小学校の敷地に残る西手櫓は、校地外の道路側から外観を見学できる。月見櫓と並んで岡山城の貴重な現存建物だ

小学校の敷地に残る西手櫓は、校地外の道路側から外観を見学できる。月見櫓と並んで岡山城の貴重な現存建物だ