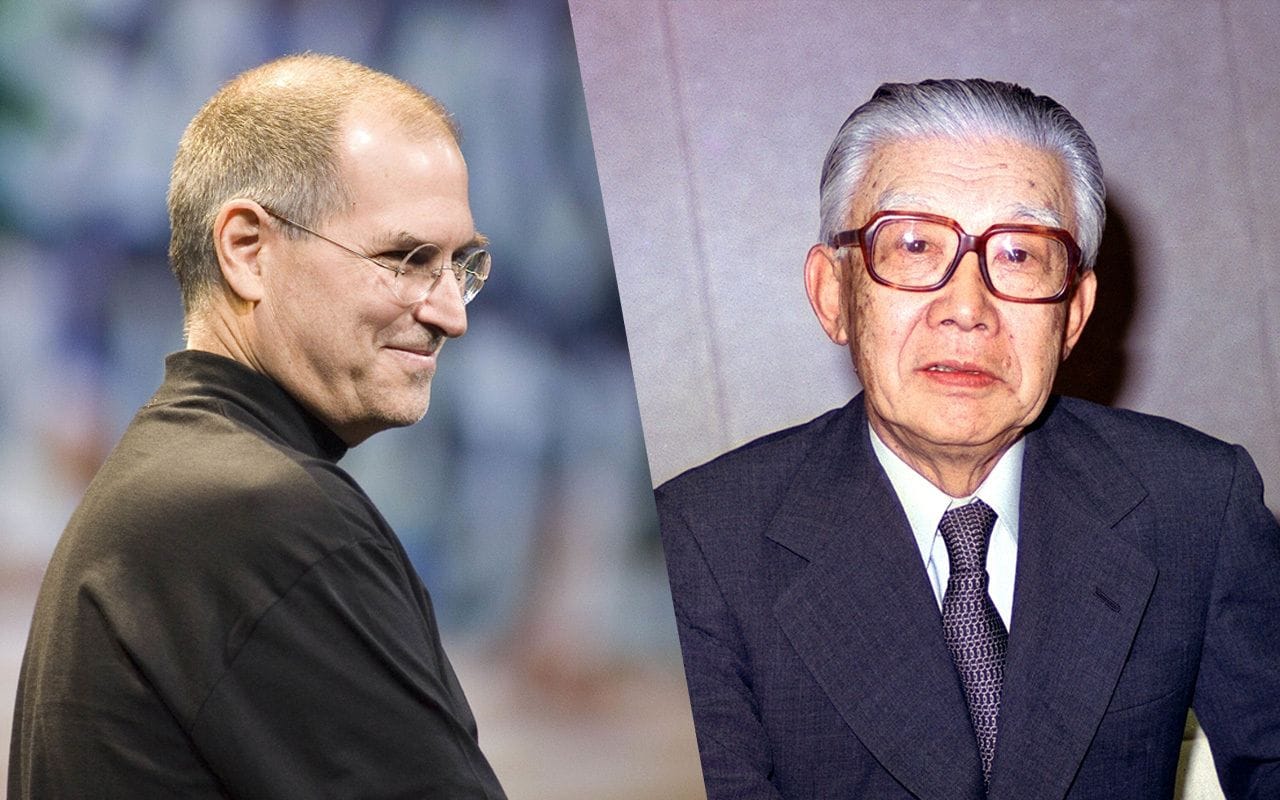

写真提供:共同通信社/©Steve Labadessa/ZUMAPRESS.com/共同通信イメージズ

写真提供:共同通信社/©Steve Labadessa/ZUMAPRESS.com/共同通信イメージズ

ソニー創業者・井深大(いぶか まさる)と、アップルを立ち上げたスティーブ・ジョブズ。互いの企業を世界レベルへと押し上げた2人のリーダーは、イノベーションの未来を的確に予測するたぐいまれな思考力を備えていた。本稿では『スティーブ・ジョブズと井深大 二人の“イノベーション”が世界を変えた』(豊島文雄著/ごま書房新社)から、内容の一部を抜粋・再編集。井深、ジョブズの遺訓から、これからの日本で求められるリーダー像に迫る。

老朽化した市場を破壊し、新しい市場を生み出す「井深イズム」にアップル創業前のジョブズも感銘を受けたという。井深のポリシーを具現化したソニーの開発手法「FCAPS」とは?

ソニー新製品のポリシー!「世の中になかったもの」、「人のやらないこと」

『スティーブ・ジョブズと井深大』(ごま書房新社)

『スティーブ・ジョブズと井深大』(ごま書房新社)

「ソニーは我々が知る唯一の連続破壊者である。1950年から1982年の間、途切れることなく12回にわたって破壊的な成長事業を生み出した」(クレイトン、マイケル共著『イノベーションへの解』翔泳社)

井深は、「新製品は、老朽化した市場を破壊し、新しい市場をクリエートする所に企業活動の真髄がある」と遺訓している。

アップルを創業する数年前、ジョブズは東京のソニー本社を訪れている。そこで、発売当時アメリカ人のライフスタイルを変えさせたといわれたポケットサイズのトランジスタラジオ、アメリカ人家庭の夕食の一家団欒の時に、部屋を暗くしなくとも見える明るい画面のトリニトロンカラーテレビ、これ等を目の当たりにする。新製品のこれらのポリシーは「世の中になかったもの」、「人のやらないこと」であった。彼はこの井深イズムを学んで感銘を受けた。

「『世の中が必要だと思ってもいないテクノロジーを提供することで、世の中の人が想像もしなかった人々の暮らしを変えよう』というジョブズのひらめきは、ソニーから学びました」(ブレント・シュレンダー他著『スティーブ・ジョブズ 無謀な男が真のリーダーになるまで上巻』日本経済新聞出版社)