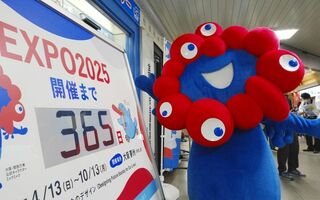

大阪万博で空飛ぶクルマは本当に飛ぶのか?開発は「ギリギリ」の状況、「実用化は限定的」でドローン業界に淘汰の波

2024.6.11(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

警告されていた大阪万博会場の「メタンガス爆発」が現実に、甘すぎる防災計画に不安しかない

神宮寺 慎之介

マツダ「ロードスター RF RS」、900km試乗し大改良を再検証…ハードトップ×6速マニュアルの「人馬一体」が進化

桃田 健史

大阪万博への“日帰りバス遠足”はムリ?2024年問題が及ぼす近場観光への影響

ドライバーの労働時間に制限、日帰りなら「チョット見るだけ」か「大幅コスト増」に

河合 達郎

《日本版ライドシェアの拡大》やみくもに反対しているだけでは地方の「交通難民問題」は解決できない!

井元 康一郎

静岡県知事選の最大の焦点「リニア中央新幹線」、いったい何が問題か?巨額のコストや環境破壊…懸念を丸ごと解説

【やさしく解説】リニア中央新幹線とは

フロントラインプレス

本日の新着

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質

幕末維新史探訪2026(2)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語②

町田 明広

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影

生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に

小久保 重信

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く

【オウルズレポート】ベネズエラ軍事作戦と対日輸出規制で幕を開けた2026年、企業はどう備えればいいのか

菅原 淳一

韓国の一大社会問題へ発展した「注射おばさん」と「点滴おばさん」事件

医師免許を持たず規制薬物を芸能人に日常的投与か

アン・ヨンヒ

イノベーション バックナンバー

唾液が認知症やがんの医療を変える!わずか1mlで早期発見が可能に、パーキンソン病など発症前からリスク判定も

竹林 篤実

AIでペットの気持ちが本当にわかるのか? 哲学者が考える「根本的な問い」とは

シンクロナス編集部

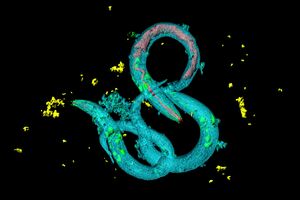

線虫の「老化」にみる驚くべき種の生存戦略、生殖機能がなくなったら集団のために自ら身を引く?

竹林 篤実

進化する“AI音楽”。生成AIが音楽シーンにもたらす変化とは? アメリカでは訴訟や法案提出も

シンクロナス編集部

ピンピンコロリの達人、ハダカデバネズミに学ぶ理想の生き方〜なぜ、老いもせず、衰えもせず、がんにもならないのか

竹林 篤実

なぜ国や自治体が惑わされる? 巧妙な「疑似科学」への向き合い方

シンクロナス編集部