Joby Aviationの実機。2024年5月開催の「Sushi Tech Tokyo」での展示(写真:筆者撮影)

Joby Aviationの実機。2024年5月開催の「Sushi Tech Tokyo」での展示(写真:筆者撮影)

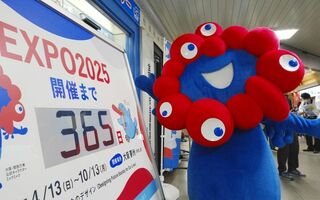

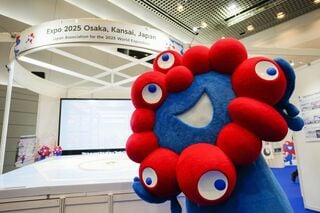

- 大阪・関西万博の開催まで1年を切ったが、目玉である「空飛ぶクルマ」に来場客を乗せて飛ばすことは本当に可能なのだろうか。

- 「Japan Drone/ 次世代エアモビリティEXPO 2024」(6月5〜7日)で空飛ぶクルマやドローンの開発に携わる現場の声を拾うと、本格的な実用化に向けては厳しい状況が浮かび上がってくる。

- 現実的な解を見出そうと各社試行錯誤を続けているが、業界には淘汰の波が早くも押し寄せてきそうだ。(JBpress)

(桃田 健史:自動車ジャーナリスト)

「空飛ぶクルマ」や「ドローン」はどう進化するのか?

本当に、日本国際博覧会(大阪・関西万博:2025年4月13日〜10月13日)で「空飛ぶクルマ」による運航は可能なのだろうか?

開催まで1年を切った現時点では、機体の開発企業や運航管理に携わる企業は「最後まで全力を尽くす」という、開催ギリギリまで調整が続くという見方を示している。

来場者数2820万人を目指す大阪・関西万博のコンセプトは「People’s Living Lab(未来社会の実験場)」。その一環として、モビリティエクスペリエンス(先進的なモビリティの体験エリア)があり、国内の4社がそれぞれ異なる「空飛ぶクルマ」を運航させる予定だ。

ANAホールディングスの「Joby Aviation」、日本航空(JAL)の「Volocopter」、丸紅の「Vertical Aerospace)」、そしてベンチャー企業「SkyDrive」である。

丸紅が導入を予定している機体の模型(写真:筆者撮影)

丸紅が導入を予定している機体の模型(写真:筆者撮影)

改めてだが、「空飛ぶクルマ」とは何か?

明確な定義はないが、一般的には電動パワートレインを使って垂直に離着陸が可能な小型航空機を指す。「クルマ」といっても、公道を普通の乗用車のように走り、必要に応じて空を飛べるといったイメージではない。法的にも、道路交通や道路運送ではなく、航空の領域に位置づけられている。いわば、ヘリコプターの代替だと言える。

「空飛ぶクルマ」に関する、これまでの国の動きを振り返ると、「空の移動革命に向けた官民協議会」を2018年8月29日立ち上げ、2024年4月23日に2023年から約1年ぶリに第10回の同会議を開催している。

2030年代の社会実装を目指して、2020年代を実証試験や試験的な運用を行うなどするロードマップを示したうえで、「空飛ぶクルマ」の進化を国内外に示す場として2025年の大阪・関西万博を位置づけた。

見方を変えれば、大阪・関西万博という目標があるからこそ、国土交通省ではこれまで機体、運航、事業に関する制度整備を段階的に進めることができたと言えるだろう。