「人手不足倒産」に歯止めがかからない(写真はイメージ:fizkes/Shutterstock)

「人手不足倒産」に歯止めがかからない(写真はイメージ:fizkes/Shutterstock)

働き方改革に伴う長時間労働の制限によって、物流・建設業界などを中心に人手不足が常態化する「2024年問題」が早くもあちこちで顕在化しているが、団塊の世代が後期高齢者(75歳)となる2025年はさらに深刻だ。社会保障の担い手である労働人口の大幅な減少は国民生活に大きな影響をもたらし、さまざまな格差も拡大する。縮みゆく国・ニッポンの末路はどうなってしまうのか──。ジャーナリストの山田稔氏が、「2025年問題」が現代社会に新たに突きつける課題をシリーズで検証する。第3回は「人手不足倒産と後継者問題」だ。

シリーズ《2025年問題の衝撃》ラインアップ

■2030年に3万6000人不足する路線バスの運転手、減便や廃止で住民生活は大パニックに陥る!(2024.4.30)

■相次ぐ「病院倒産」で崖っぷちの医療現場、医師不足や偏在のシワ寄せは患者に(2024.5.10)

■全国各地で「人手不足倒産」や「後継者難廃業」が続出、このままでは外資に食い尽くされる!(本稿)

■全国で22万人の職員が不足する介護現場、「超老老介護」や「ヤングケアラー問題」も深刻化(2024.5.31)

■窃盗からわいせつまで「超高齢者犯罪」が頻発するシルバー危機社会の深刻度(2024.7.25)

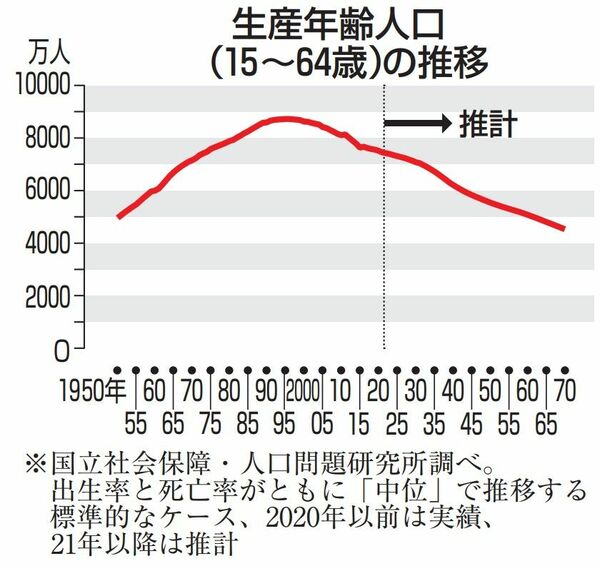

>>【グラフ】働き手は50年で4割も減っている(生産年齢人口の推移)ほか

恐ろしいスピードで労働人口が減り続けていく

戦後の日本経済に奇跡的な高度成長をもたらし、長きにわたって世界にニッポンの存在感を示すことができたのは、世界的に最高レベルの勤勉で優秀な労働者の存在があったからこそである。

その日本経済の大黒柱ともいうべき生産年齢人口(15歳~64歳)が減り続けている。戦後、一貫して増え続けてきた生産年齢人口は、1995年に8726万人でピークに達し、その後は減少局面に突入し、2024年4月(概算値)には7374万人にまで落ち込んだ。ピーク時から1352万人、率にして15%も減少したのである。「失われた30年」とちょうど軌跡が重なる。マンパワーの喪失が日本の弱体化につながったのである。

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」(令和5年版)によると、生産年齢人口は、2032年には7000万人を、2043年には6000万人を割り込むという。恐ろしいスピードで労働人口が減り続けていくのだ。

【生産年齢人口の推移】働き手は50年で4割減(画像:共同通信社)

【生産年齢人口の推移】働き手は50年で4割減(画像:共同通信社)

一方で外国人労働者数は2023年10月末時点で約205万人と過去最多となった。とはいえ、さまざまな条件がある中で、外国人労働者が、高度なスキルを保有したままリタイアしていく日本人労働者の完全な補完勢力になりえるとは考えにくい。言葉の問題やガラパゴス的な閉鎖社会が障壁になってしまうからだ。

人手不足をめぐっては、すでにやりきれない事例が起きている。

世界的な超高級リゾート地となったニセコ界隈では、3000円以上するラーメンが登場する一方で、訪問介護事業所の人材募集にスタッフが集まらず、廃業に追い込まれたというニュースが流れた。時給の高い飲食店やコンビニなどに人が流れてしまい、労働条件が過酷な介護現場は見放されてしまったというわけだ。