人手不足で疲弊する介護現場(写真:sukiyaki/Shutterstock)

人手不足で疲弊する介護現場(写真:sukiyaki/Shutterstock)

働き方改革に伴う長時間労働の制限によって、物流・建設業界などを中心に人手不足が常態化する「2024年問題」が早くもあちこちで顕在化しているが、団塊の世代が後期高齢者(75歳)となる2025年はさらに深刻だ。社会保障の担い手である労働人口の大幅な減少は国民生活に大きな影響をもたらし、さまざまな格差も拡大する。縮みゆく国・ニッポンの末路はどうなってしまうのか──。ジャーナリストの山田稔氏が、「2025年問題」が現代社会に新たに突きつける課題をシリーズで検証する。第4回は「介護現場の逼迫」だ。

シリーズ《2025年問題の衝撃》ラインアップ

■2030年に3万6000人不足する路線バスの運転手、減便や廃止で住民生活は大パニックに陥る!(2024.4.30)

■相次ぐ「病院倒産」で崖っぷちの医療現場、医師不足や偏在のシワ寄せは患者に(2024.5.10)

■全国各地で「人手不足倒産」や「後継者難廃業」が続出、このままでは外資に食い尽くされる!(2024.5.17)

■全国で22万人の職員が不足する介護現場、「超老老介護」や「ヤングケアラー問題」も深刻化(本稿)

■窃盗からわいせつまで「超高齢者犯罪」が頻発するシルバー危機社会の深刻度(2024.7.25)

>>【表】「介護職員が不足している県は?(上位10都道府県)」ほか

“3K”仕事で離職率も高い介護現場の実態

介護問題は深刻の一途だ。介護施設、訪問介護ともに職員の絶対数が不足し、低賃金、重労働の劣悪環境がなかなか改善しない。一方で、後期高齢者が100歳近い父母を介護する「超老老介護」も増えている。介護を巡る現場の状況を検証してみよう。

まずは厚生労働省のデータで、要介護認定者数と介護職員の推移をチェックしてみる。

平成12年度(2000年度)は要介護認定者数が244万人で介護職員数は54.9万人。職員1人当たりの認定者数は4.4人だった。介護認定者数は平成23年度(2011年度)に500万人を突破し、令和3年度(2021年度)には688万人に達した。同年度の職員数は214.9万人で、職員1人当たりの認定者数は3.2人だった。

介護職員の絶対数が増えたことで、表面的には状況は改善しているかのように見える。しかし、厚労省の資料にも記載されているが、平成20年度までは事業所を全数調査しているが、それ以降は全数回収が困難となり、平成30年度からは回収率に基づき全数を推計する方法に変更している。このため時系列の推移を客観的に判定し、比較することには無理がある。

では、介護サービス事業所における従業員の不足状況はどうなっているのか。

平成21年度(2009年度)でみると、訪問介護員は「大いに不足」が9.8%、「不足」が23.2%で不足感は合計33.1%。これが令和4年度(2022年度)になると、「大いに不足」が27.9%、「不足」が31.05%で「不足感」は合計58.9%にも達する。施設等の介護職員は令和4年度で「大いに不足」が11.9%、「不足」が24.2%で合計36.1%。こちらも高率だ。

不足している理由は「採用が困難」が86.6%で圧倒的。次が「離職率が高い」の18.2%である。訪問介護員と介護職員の2種を合わせた離職率は、かつては20%を超えていたが、令和4年度は14.4%まで低下してきている(介護労働実態調査より)。

“3K現場”で離職率が高く、採用募集をかけても応募者が来ない。そんな実態が見えてくる。

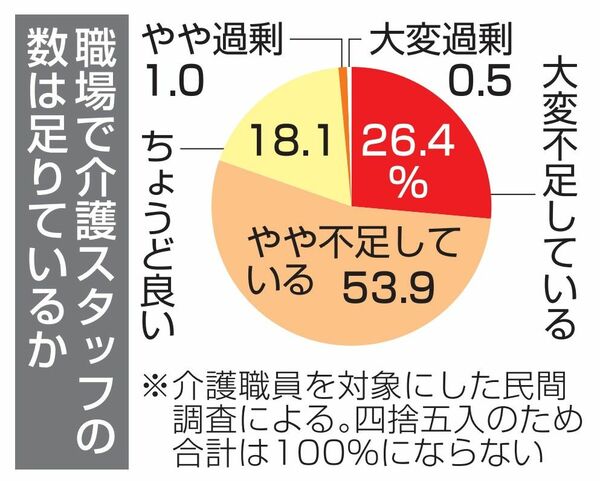

民間調査では実に80%以上が「介護職員が不足している」と回答(画像:共同通信社)

民間調査では実に80%以上が「介護職員が不足している」と回答(画像:共同通信社)