止まることを知らない飽くなき音楽探求

私は、日本のロックシーンでの1993年を「黒服系総洋楽化」と呼んでいる。80年代からのバンドブームも終焉を迎え、多くのバンドが解散、活動休止になったのがこの頃だ。そうした中で、X JAPANのhideがソロデビューを果たし、SOFT BALLETやZI:KILLといった黒服系バンドの前衛的な音楽性にシフトした作品が多くリリースされた年でもある。

それは世界的なオルタナティヴロックの台頭における日本のバンドからの回答ともいうべきもの。その代表作が、ヘヴィでノイジーなサウンドへ傾向した『

『Six/Nine』はダウンチューニングからエレクトロ、アンビエントに至るまで。これまで彼らが培ってきた音楽素養を深化させて多面的に表現した。奇抜で大胆なサウンドの導入に加え、日本語の奥ゆかしさと独特な響きを多用した不可思議な詞選びは、“サビは横文字”というBOØWYから継承したJ-ROCKスタイルに自ら風穴を開けていくものだった。

『Six/Nine』はいうなれば難解な作品になったわけだが、オリコンチャート1位という実績が物語るように、既存ファンが離れるようなことはなかった。むしろ多くのファンが、より深くロックや付随する様々な音楽ジャンルに触れるきっかけになったのである

好きな日本のバンドのルーツを探ると洋楽に行きつくというのは当時の音楽ファンの辿る道。BUCK-TICKのマニアライクな音楽探求はそうしたリスナーにとっての新たな音楽との出会いに繋がった。BUCK-TICKを通し、海外のインダストリアルやエレクトロニックといった前衛的なロックを知ったファンは多かったのである。

そののちも彼らの飽くなき音楽探求は止まることはなかった。次作『COSMOS』(1996年)は、『Six/Nine』で見せたオルタナティヴへの反動というべき、ポップなロックへと回帰。ただし、サウンドは過去いちばんのノイジーさを見せた。『SEXY STREAM LINER』(1997年)では打ち込みシーケンスを多用しバンド感の薄い、ドラムンベースやテクノといったデジタル音楽へと大きく傾向している。90年代中頃はテレビから“ヴィジュアル系四天王”が生まれるなど、世間的にはヴィジュアル系ブームが到来。しかしながら、その礎を築いたBUCK-TICKはもうそこにはいなかったのである。

こうしたリリースごとに変化するBUCK-TICKの音楽性は多くの音楽ファンを唸らせた。「○○はヴィジュアル系か?!」という論争がしばし持ち上がるのだが、BUCK-TICKはその論争の対象にならない存在になっていた。

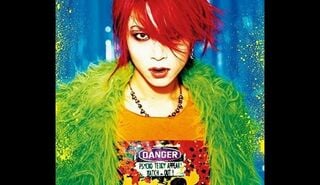

ヴィジュアル系はブームになる一方で、“音楽よりもメイク重視”という偏見も多く生んでいた。ゆえにメイクを落としたり、薄くしたり、ラフな格好になったバンドも多くいたが、BUCK-TICKは一度もメイクをやめたことはない。にもかかわらず、「BUCK-TICKはヴィジュアル系ではない」という風潮が多くの音楽ファン、関係者のあいだでの共通認識になっていた。ビジュアル面が気にならないほどの高い音楽評価を受けていたのだ。

現に、ヴィジュアル系バンドが歓迎されることのなかった音楽フェスなどにも多く出演している。私はこうした論調を含めてBUCK-TICKのことを「ヴィジュアル系治外法権バンド」と勝手に呼んでいる。