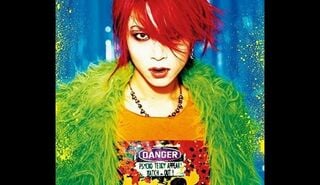

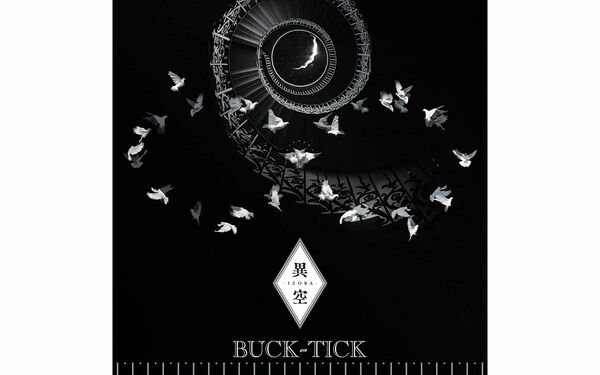

BUCK-TICK「異空 -IZORA-(通常盤)」ジャケット写真より

BUCK-TICK「異空 -IZORA-(通常盤)」ジャケット写真より

(冬将軍:音楽ライター)

90年代から現在までの、

世界的に見ても稀有な存在

BUCK-TICKほど“孤高”という言葉が似合うロックバンドはいない。1987年、髪を逆立てた鮮烈なビジュアルとともにメジャーシーンに登場して以来、不動の5人で35年以上活動し続けているという、世界的に見ても稀有な存在だ。

同時代を駆け抜けたバンドの多くが解散や活動休止をしていったなかで、なぜ彼らは活動し続けてこられたのだろうか。

「最新作が最高傑作」——。ファンのあいだで声高に叫ばれているこの言葉。ありきたりの言葉に思えて、35年間、コンスタントな作品のリリースと精力的なライブ活動にて進化と深化を繰り返し、幾度も最盛期を更新してきた孤高のバンドを賞賛するに相応しい表現である。

BUCK-TICKの軌跡は日本のロックシーンそのものであると言っていいだろう。バンドブームからヴィジュアル系ブーム、オルタナティヴロックの台頭から音楽フェス文化の定着、そしてヴィジュアル系再評価……といった、激動の音楽シーンで彼らは常に第一線にいたのだ。

そんなBUCK-TICKの、他の追随を許さない音楽探求を振り返ってみる。

BOØWY流ビートロックの継承からオリジナリティの確立へ

1986年10月21日、インディーズで1stシングル「TO-SEARCH」をリリースした。ロカビリー調のリズムに乗ったクールなボーカルが映える、ノリの良いロックナンバー。ソリッドなリズムにエッジの効いた2本のギターの絡みはこれまでのツインギターバンドにはないものだった。サイレンのように鳴り響くエフェクティヴなギターが耳から離れない。ロックギターのセオリーが通用しない今井寿の突飛なプレイは、このときすでに確立されていたのだから興味深い。

その半年後、渋谷から原宿の街中至るところに貼りまくられた「バクチク現象」のステッカー。その革新的なゲリラ広告によって、豊島公会堂での行われたアルバム『HURRY UP MODE』(1987年)の大々的なリリースライブを大成功させる。このときの彼らの音楽はBOØWYが確立したビートロックをベースとしたものだった。

私はこの連載、および著書『知られざるヴィジュアル系バンドの世界』(2022年 星海社新書)において、ヴィジュアル系史の始点基準をBOØWYとした。その理由はBOØWYが“カッコつけの美学”を確立したからだ。他者より目立つためにやっていたバンドマンのメイクを、カッコつけるためのメイクにした。

どこかイロモノとして見られていたロックバンドの存在をカッコいい存在として世間に知らしめたのがBOØWYだ。さらに私はその正統後継者をBUCK-TICKとしている。BOØWYと同じ群馬県の出身の彼らが、BOØWYが確立した“カッコつけの美学”を継承し、ビジュアルと音楽の両側面からアップデートしたからだ。

「重低音がバクチクする。」のキャッチコピーとともに、ビクターAV機器のテレビCMでお茶の間の度肝を抜いた逆毛スタイルのビジュアルインパクト。その風貌は派手ながらもスタイリッシュさを漂わせており、ヘヴィメタルやパンクの奇抜さとは異なるBOØWYの流儀を受け継いだものだ。

音楽面においても、歌謡曲テイストのキャッチーなメロディとニューウェイヴを融合したBOØWYの刹那的であり哀愁感のあるビートロックを、ゴシックといったダークで退廃的な音楽と大正ロマネスクな耽美的センスでオリジナリティへと昇華した。