妖しく美しき“魔王”

ブームの終焉、2000年代初頭のヴィジュアル系氷河期を挟んでの“ネオ・ヴィジュアル系ブーム”、さらにはアニメの海外人気とともに“ジャパンカルチャー”としてのヴィジュアル系の再評価が高まっていった。しかし、その定義は多様化し、音楽性と自己表現の追求のためにしていたメイクが、メイクをしてからバンドを始めるという、次世代スタイルに変わっていた。煌びやかでアイドル性を加味したバンドも多くいたのである。そんな中でリリースされたアルバムが『十三階は月光』(2005年)だった。

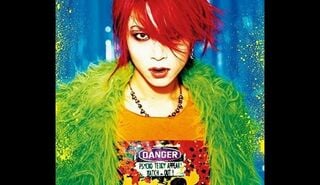

同作は彼らの根底にあるゴシックをコンセプトとし、かつて黒服系と呼ばれたヴィジュアル系の原点を彷彿とさせる作風であった。そのダークな作風はもちろん、デジタル録音が当たり前となり、音数と音圧が多く求められていたシーンで、各楽器の間合いを活かしたシンプルなバンドアンサンブルに重きを置いたものだった。若いバンドでは表現できない熟練味と貫禄、妖艶なオーラに誰もがひれ伏した。櫻井を指し、“魔王”という異名が広く浸透したのもこの頃だ。同作のシングル曲「ROMANCE」MVを筆頭とした圧倒的に妖しく美しい姿からである。

この『十三階は月光』を機に「ヴィジュアル系の始祖はBUCK-TICK」という論調が広まっていく。その後、D’ERLANGER、LUNA SEA、X JAPAN……と次々とヴィジュアル系黎明期のレジェンドバンドが復活していったのは偶然なのか必然か。少なくとも90年代初頭のあの頃、40代になってメイクをしているバンドが第一線で活動しているなんて誰も考えていなかったはずだ。

誤解なきように言っておくが、BUCK-TICKメンバーが自分たちのことをヴィジュアル系だとか、そうではないとか、言及したこともなければ、ヴィジュアル系を題したようなイベントにも出ていない。当人たちにとってみれば、直接音楽に何ら関係のないその“括り”は興味のないことなのだろう。

誰にも真似できぬ境地へ

今年4月にリリースした22枚目の最新オリジナルアルバム『異空 -IZORA-』はダークな雰囲気の中にあるあたたかみと深みを感じさせる音像が耳を襲う。各楽曲の持つ崇高な世界観の解像度の高さが凄まじく、まさに「最新作が最高傑作」という、強烈な作品を生み出し続けるBUCK-TICKの恐ろしさをあらためて思い知らされたのである。

BUCK-TICKはこれほどまでの音楽性の変遷を遂げながらも常に“歌モノ”をやってきている。どんなにサウンドがマニアックになろうとも、ジャンルが多岐にわたろうとも、常に櫻井の歌う歌がある。音楽探求を続けるあまり、一般層とは遠いところに行ってしまうアーティストも少なくはない中で、彼らは土着的であり普遍的な日本人の歌謡性を常に守り続けているのだ。そのバランス感覚も長く第一線で活動し続けてこられた大きな要因でもあるだろう。

BUCK-TICKの音楽探求は今なお続いている。アーティストが長年活動していれば、ファンは自然と古い曲を求めるものである。しかし、BUCK-TICKはその関係が成り立っていない。特に、毎回ライブで演奏されるようなライブ定番曲というものが存在していないのである。

そのことを象徴するのが昨年リリースされた“Debut 35th Anniversary Concept Best Album『CATALOGUE THE BEST 35th anniv.』”である。35年間リリースされた膨大でさまざまな楽曲をまとめた5枚組コンセプトベストアルバムだ。多岐にわたるジャンルの楽曲が収められた110曲。しかしながらコンセプトアルバムであるとはいえ、代表曲が収録されていない。

バンド唯一のオリコン1位曲であり、最多売上を誇る「悪の華」とシングル売上第3位の「スピード」が収録されていないのだ。通常のアーティストなら考えられないことだろう。それだけBUCK-TICKが過去の栄光にすがることなく、

アーティストが過去に縛られることなく、新曲に没頭する。ファンもそれを求めている。バンドとして、作品を生み出す表現者として、それは理想の関係でもあるだろう。飽くなき音楽探求をし続けたのはバンドだけではないのである。どんな新曲が出てくるのかまったく予想がつかない。BUCK-TICKというバンドは35年以上、それを続けてきたのだ。

「最新作が最高傑作」——。BUCK-TICKはもう誰も追いつくことのできない境地へ達している。孤高のバンドと言われる所以はそこにあるのだ。