日進月歩の科学技術で目まぐるしく生活が変化し、グローバル化で高い競争力が求められる時代。そんな時代を泳ぎ切るのに必要なのは、自ら物事を考え、試行錯誤し、自らの力で道を切り開いていく力だろう。子どもには、そんな風にたくましく成長してほしいと願う親は多いが、その力を身に着けさせるために親は何をすればいいのだろうか。そこでサイエンスプロデューサーとして理科を楽しく伝える米村でんじろうさんに、力強く生きる力を育むヒントをうかがった。前編はでんじろうさんの子ども時代を振り返ってもらい、好奇心を育てる方法を探る。

文=津島千佳 写真=小嶋淑子

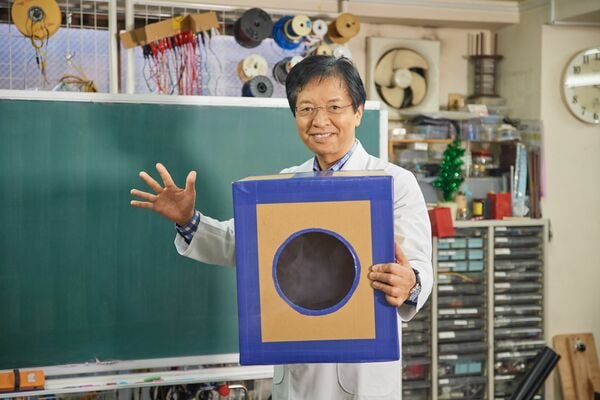

よねむら・でんじろう。1955年生まれ、千葉県出身。 東京学芸大学大学院理科教育専攻科修了後、自由学園講師、都立高校教諭を勤める。広く科学の楽しさを伝える仕事を目指し、独立。1998年「米村でんじろうサイエンスプロダクション」を設立。サイエンスプロデューサーとして科学実験の企画・開発、サイエンスショー・実験教室・各種TV番組・雑誌などの企画・監修・出演など、幅広い媒体で科学の魅力を伝えている。 http://www.denjiro.co.jp/

よねむら・でんじろう。1955年生まれ、千葉県出身。 東京学芸大学大学院理科教育専攻科修了後、自由学園講師、都立高校教諭を勤める。広く科学の楽しさを伝える仕事を目指し、独立。1998年「米村でんじろうサイエンスプロダクション」を設立。サイエンスプロデューサーとして科学実験の企画・開発、サイエンスショー・実験教室・各種TV番組・雑誌などの企画・監修・出演など、幅広い媒体で科学の魅力を伝えている。 http://www.denjiro.co.jp/

自然の中で生まれた疑問を理科の授業で答え合わせ

でんじろうさんが理科に興味を持ったのは、育った環境が大きかったという。でんじろうさんは、高度経済成長期が始まった1955年生まれ。育った房総半島はまだ高度経済成長の影響が及んでおらず、自然が遊び相手だった。

「房総半島は大きな山のない、当時は里山に囲まれた自然豊かな土地でした。道路は砂利道で車が走ると砂ぼこりが立つ、『となりのトトロ』のような世界。川で魚釣りをしたり、田んぼでどじょうをすくったり、山菜を採りに行ったり。星もよく見えて、夏の夜はヘイケボタルを捕まえたりもしていました」

そんな環境だったため、日々接する自然への疑問が湧いてくる。

「ワラビとゼンマイってよく似ているけれど、どこが違うんだろう?とか、自然と身の回りの植物や生き物に関心を持つようになりました。

理科の授業は、ワラビやゼンマイはシダ植物だから似ているんだ、と日常の疑問を答え合わせしている感覚で楽しかったですね。理科は生活につながっているからこそ、おもしろい。そこが理科への興味の源泉になっています」

生活の中で不思議に感じたことを、授業で答え合わせするように学び、腹落ちさせる。その循環におもしろさを覚えたでんじろうさん。

「どうして星の位置が変わるんだろう?」「どうして木の種類によって燃え方が変わるんだろう?」。遊びや生活の中から、そんな疑問を見つける力や発想力が磨かれ、その答えを知ることができる理科を学ぶ意欲が自然と高まっていったという。