(文:堀内 勉)

私たちはまだ本当の宇沢弘文のことを何も知らない・・・これが本書を読了しての思いである。そして、宇沢とは何者で、どこから来て、どこへ行こうとしていたのか、その全てを詳らかにしてくれるのが本書である。これをきっかけに宇沢の功績の再評価が行われるに違いないと確信させる、経済学の歴史に残る名著である。

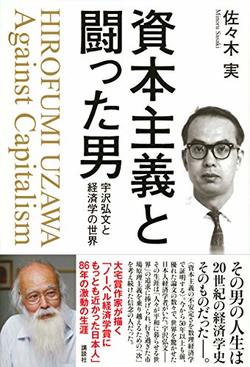

「宇沢弘文」という巨人

「ノーベル経済学賞に最も近かった日本人」であり、「社会的共通資本」(Social Common Capital)の重要性を訴えた思想家である「宇沢弘文」という巨人の全貌を理解するのは至難の業である。その裾野は限りなく広く、その頂きは限りなく高く、私たちを容易には近づけてくれない。

そうした意味で、宇沢は自身が語っているように、ひとりぼっちの孤独な思想家であり社会活動家だった。多くの天才たちが同時代の人々に理解されてこなかったように。そして、その孤高の天才の86年に及ぶ生涯を、大部な640頁の評伝にまとめ上げた著者には、心から敬意を表したい。

数理経済学者として米国で大活躍し、若くしてシカゴ大学の教授にまで上り詰めたにもかかわらず、宇沢はなぜわざわざ助教授として東京大学に戻り、自動車や水俣病といった公害問題や原子力発電問題などに取り組む思想家・活動家へと転じていったのか。本書は、ノーベル経済学賞を受賞したケネス・アロー、ロバート・ソロー、ジョージ・アカロフ、ジョセフ・スティグリッツといった面々を始め、多くの人物へのインタビューをもとにその経緯を明らかにしている。

ノーベル賞のはるか向こうを見ていた

今の経済社会とその背後にある経済学が抱える閉塞感の根本にあるのは、カール・マルクスの時代から変わらない人間疎外の問題である。これは資本主義対共産主義の闘いに終止符が打たれた今でも変わっていない。むしろ、宇沢がそのどちらにも組みしなかったように、社会の大きな歯車が人間をすり潰していく様は、どちらも同じなのである。