イタリアの中都市チェゼーナのバスターミナル。近くに学校があり、下校時間になると周辺地域からバス通学する生徒で混雑する(筆者撮影、以下同)

イタリアの中都市チェゼーナのバスターミナル。近くに学校があり、下校時間になると周辺地域からバス通学する生徒で混雑する(筆者撮影、以下同)

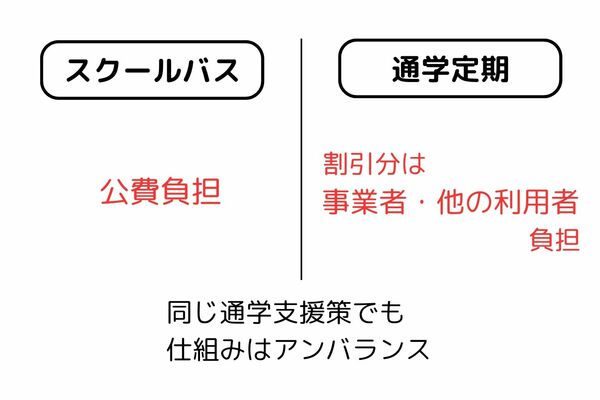

「通学の足」実はアンバランスな負担の仕組み

前回は、通学交通にまつわる二つの課題を述べた。一つは、スクールバスのような目的別に分けて乗合の交通を用意することの課題である。

地方部のようにもともと人口が多くないところでは、目的別にサービスを用意してしまうと、せっかく公共交通「的」な乗合のサービスが走っていても、目的に当てはまらない人々の移動手段になりえない。

通塾や習い事の例のように、車を運転できない子どもなどは家族の送迎に頼らざるを得なくなるが、これは家族にとっては大きな負担である。スクールバスでは、近年では混乗を認める方向の議論があるが、あくまで現行の制度の枠を出ない。

もう一つの課題は、30年以上も前から指摘されている通学定期の割引の問題である。

今でもこれは事業者独自の営業施策上の割引という位置づけであり、公的な負担からの家計支援ではない。この割引は普通運賃など無割引か、回数券や通勤定期のような割引率の低い運賃での利用者が負担することによって成り立っている。

普段は鉄道やバスを使わない人は負担していないわけで、社会全体の負担という観点からはバランスを欠いた仕組みである。高校の授業料の無償化の議論が進むが、受益と負担の整合性の観点からは、国の政策として先に手を付けるべき課題はこちらであろう。

要するに現在の日本の制度では、特に地方部や僻地の小中学生に対して、通学専用のスクールバスという目的に紐づいたサービスが、公的財源という形での費用負担によって用意されている。

その一方で、全国あまねく存在する高校生や大学生の通学のための割引となると、とたんに事業者の負担、より厳密には他の鉄道・バス利用者の負担よって成り立っているのである。

全体としてみるとバランスを欠いた状態に筆者には見えるのである。

この点を克服する制度を設計できれば、負担の不公平を取り除きながら、公共交通システム全体をより充実したものにできるのではないだろうか。

前回、これらの問題について「前置き」として長々と書いたが、ここからが本題である。