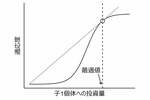

フンコロガシの糞玉が示す“教育投資”の最適解、無限ではない親の資源をどう配る?

【昆虫ハカセのムシ眼鏡】「遺伝的アルゴリズム」に見る自然選択が導く美学とは

2025.5.29(木)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

ミツバチよりもはるかに優秀?見過ごされてきた意外な訪花昆虫・スズメガが担うニガウリの受粉

あわせてお読みください

今年もカメムシの大発生は起きるのか?農作物と都市の生活に迫る「静かな侵入者」の秘密

生態学が解き明かす、昆虫の「増減」のカラクリ

岸 茂樹

なぜヒキガエルは昆虫のオスばかりを食べるのか?カエルの胃袋が語る、オスの犠牲が集団を救う逆説的な自然の算段

無駄にも見える行動に隠された生態系の合理的な仕組み、それぞれが自由に振る舞った結果として多様な関係が育まれる

岸 茂樹

26兆円超の経済価値を支える“花と昆虫”、ミツバチだけにとどまらない意外な主役たち

花と昆虫が織りなす知られざる送粉ネットワークの力、無駄なつながりを作るほどネットワークは頑丈に

岸 茂樹

なぜウミホタルやキンメモドキは光るのか?海洋生物の約76%が発光能力を持つという驚きの事実

【研究って楽しい】発光生物に魅せられし研究者が語る、発光生物が光るメカニズムとその進化

関 瑶子

クワガタムシの大顎は、なぜアゴなのに大きくてカッコいいのか?クワガタムシ研究の最前線

【研究って楽しい】「クワガタ博士」が語るクワガタムシの大顎の表現型を左右する遺伝子

関 瑶子

本日の新着

地球の明日 バックナンバー

サイバー攻撃と一体化していた「マドゥロ拘束作戦」、驚くべき精密さだったカラカス停電はどのように遂行されたのか

小林 啓倫

フードデリバリーの不正行為というデマが広まったのはなぜか?3600万回以上のスクショが拡散された複合的な構図

小林 啓倫

YouTubeショートの3分の1が脳を腐らせるゴミ動画、AI生成の動画で億単位のカネが儲かる今の仕組みはおかしくない?

小林 啓倫

生物に影響を与える繁殖干渉とは?種を超えたオスの求愛が相手種を絶滅させる

岸 茂樹

【AIの人間観】争いや戦争など人間の「愚行の歴史」を学び続けるAIは人間をどのような存在として認識しているのか?

榎並 利博

世界史がめったに教えないソクラテス、プラトンの性的指向

市川 蛇蔵