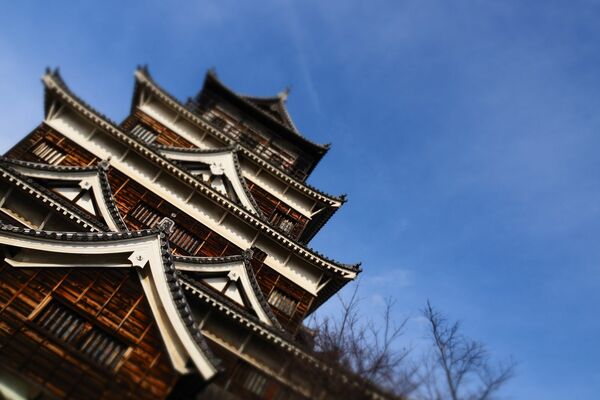

撮影/西股 総生(以下同)

撮影/西股 総生(以下同)

(歴史ライター:西股 総生)

はじめて城に興味を持った人のために城の面白さや、城歩きの楽しさがわかる書籍『1からわかる日本の城』の著者である西股総生さん。JBpressでは名城の歩き方や知られざる城の魅力はもちろん、城の撮影方法や、江戸城を中心とした幕藩体制の基本原理など、歴史にまつわる興味深い話を公開しています。今回の「江戸城を知る」シリーズとして、幕府が多くの大名を取り潰しにした理由についての考察をご紹介します。

将軍家の命令なしに勝手に戦争を始めてはいけない

江戸時代には数多くの大名が改易、つまり取り潰しになっている。また、完全な改易には至らないものの、領地を大幅に没収された大名も少なくない。では幕府はなぜ、大名にそのような厳しい処分を下したのだろうか。

大坂の陣における豊臣家のように、戦争でまるごと滅亡してしまった場合は別として、一般に大名家が改易される理由は、次のようなものである。

①世継ぎがない場合(無嗣断絶)

②武家諸法度などの法令や幕府の命に背いた場合

③お家騒動などで家中が統率できていないと判断された場合

④領内で大規模な一揆が起きるなど統治ができていないと判断された場合

⑤当主の乱行など不行跡が著しい場合

赤穂城。赤穂浅野家は松の廊下の刃傷事件によって改易された

赤穂城。赤穂浅野家は松の廊下の刃傷事件によって改易された

上記のうち、ケースとしてもっとも多いのは①の無嗣断絶だ。大名家とはそもそもが「家」であるから、後継者がいなければ存続できないわけである。筆者は本サイトに毎月、全国の城を紹介する記事を載せているが、その城を築いた大名家が無嗣断絶になった例が多いことに、書いていて改めて気付かされる。

松江城を築いたのは堀尾吉晴だったが、堀尾家は3代にして無嗣断絶となった

松江城を築いたのは堀尾吉晴だったが、堀尾家は3代にして無嗣断絶となった

では、他はどうか。②は要するに、幕府に逆らった場合である。典型例として、福島正則のケースを見てみよう。

ご存じのように、福島正則は豊臣秀吉の子飼いの勇将で、関ヶ原では東軍に属して活躍したため、徳川家康から安芸・備後49万8千石に封じられて広島城に入った。しかし、豊臣家への忠誠心を捨てない態度をとり続けた上、大坂の陣でも積極的に動かなかったため、幕府に睨まれるところとなった。

そして元和5年(1619)には、居城の広島城を無断で修築したことを咎められ、安芸・備後の領地を没収された。ただし、完全に改易されたわけではなく、信濃と越後で4万5千石を給されて信濃高井郡に逼塞している。

広島城。福島正則は関ヶ原合戦ののち安芸・備後に封じられてこの城に入った

広島城。福島正則は関ヶ原合戦ののち安芸・備後に封じられてこの城に入った

とはいえ、その領地も正則が寛永元年(1624)に死去すると没収になっているから、いわゆる「捨て扶持」である。安芸・備後の領地没収は、実質的には改易に近い処分とみてよい。なお、正則の4男がのちに召し出されて3千石で旗本に列せられているが、改易された大名の遺児がのちに微禄で取り立てられ、辛うじて家名存続を許されるケースは多い。

このケースでは、処分の直接の原因になったのは広島城の無断修築である。広島城は太田川の河口デルタに立地する城で、元和3年(1617)には洪水で三ノ丸まで浸水する被害を受けていた。正則は、この機に修築ついでに三ノ丸や外郭部の増強を目論んだらしい。

というのも、広島城はもともと豊臣政権の傘下に入った毛利輝元が築いた城で、政権からの命令で毛利軍をすばやく出動させられるよう、兵員や物資の集散に適した立地と構造になっていた。本丸・二ノ丸は広大な堀に囲まれて堅牢であったが、三ノ丸以下はどちらかというと防備より広さを確保する方が優先されていたのだ。

萩城にある毛利輝元像。輝元は関ヶ原合戦ののち領地を大きく削減されて萩に移った

萩城にある毛利輝元像。輝元は関ヶ原合戦ののち領地を大きく削減されて萩に移った

このままでは洪水にも弱いし、戦争になった場合に自存自立をはかる城としては心許ない、と正則は考えたのだろう。だが、そこが落とし穴だった。豊臣政権に服した毛利家が豊臣軍の「広島師団」として動員される立場になったように、徳川の天下にあっては福島家も徳川軍の「広島師団」に位置付けられる。各地の大名が自存自立を図っていた戦国時代とは違って、徳川将軍家の命令なしに勝手に戦争を始めてはいけない、というのが幕藩体制の原理なのだ。

江戸城の富士見櫓

江戸城の富士見櫓

許可なく城を改修することは勝手な軍備増強策であり、将軍の命なく戦争準備を始めるに等しい。正則の居城改修プランは、戦国武将としては正しい発想だったが、時代はすでに戦国乱世ではなかったのだ。