対応間違えば株価下落も 時価70兆円、巨額の日銀保有ETFに「出口」はあるのか?

株価指数の見直しも進むなか、植田総裁に求められる長期的戦略

2025.4.3(木)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

「追加利上げはいつか?」ばかりでいいのか、日銀の「市場との対話」にはもっと多くの論点があるはず

不確実性の時代、中央銀行と金融市場の対話も変わらねばならない

神津 多可思

開戦後3年間の株価上昇は喜んでいいのか?景気停滞下での株高・不動産高は高インフレ・通貨安に苦しむ新興国の様相

【唐鎌大輔の為替から見る日本】日本経済の方向感は先進国から少しずつ下方シフト、「衰退国」という表現がぴったり

唐鎌 大輔

「寝る前に投資成果をチェックしない」、長期投資を続けるために必要な心がけとは

新NISA2年目、市場の混乱に投資ビギナーが惑わされないために

平山 賢一

物価はどこへ向かうのか?賃金上昇と資産価格上昇が同時に進む現代は歴史的にイレギュラーな状況

約80年周期で社会を揺るがすインフレが起きた日本も要注意

平山 賢一

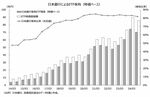

かつては2%だった金利の下限、21世紀に始まるマイナス金利やゼロ金利は格差社会に対する警鐘だったのか

数千年もの「金利の歴史」が物語るグローバル経済の現在地

平山 賢一

本日の新着

歯の治療費250万、孫へ贈与が500万…退職金が「蒸発」し、年金が「枯渇」する恐怖

「そこそこの貯蓄」があっても安心できない、年金生活者を襲う想定外の出費

森田 聡子

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】

若月 澪子

「中国が『EUV露光装置』試作機完成」の衝撃…世界の半導体秩序は抜本的に書き換えられてしまうのか?

莫大なカネとヒトをつぎ込んだファーウェイ、中国半導体版「マンハッタン計画」の行方

湯之上 隆

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

経済観測 バックナンバー

【原油ウォッチ】米国のベネズエラ攻撃、イラン大規模デモ…地政学リスク急上昇でも原油60ドル台を回復しない理由

藤 和彦

インド経済が日本を抜く?実は「過大評価」の可能性、雇用難が成長の足かせ…日本にはインド人材の確保にチャンス

藤 和彦

高市政権で復活したリフレ派が重視した「マネー」に意味はあるか?金利上昇局面の今だからこそ異次元緩和を振り返る

河田 皓史

5年目に突入した超円安局面、終止符を打つために最低限必要なのはリフレ思想の撤回と中立金利までの利上げ

唐鎌 大輔

【2026年の世界経済】投資競争がAIから全方位に、分断は深まり貿易摩擦激化…ポスト・グローバル社会の方向性鮮明に

中島 厚志

【原油ウォッチ】中東情勢めぐり価格急落リスク、サウジに不満のUAEがOPECプラスを脱退する可能性

藤 和彦