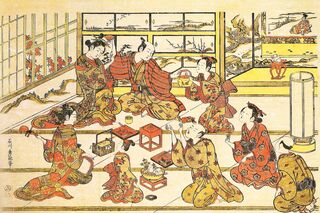

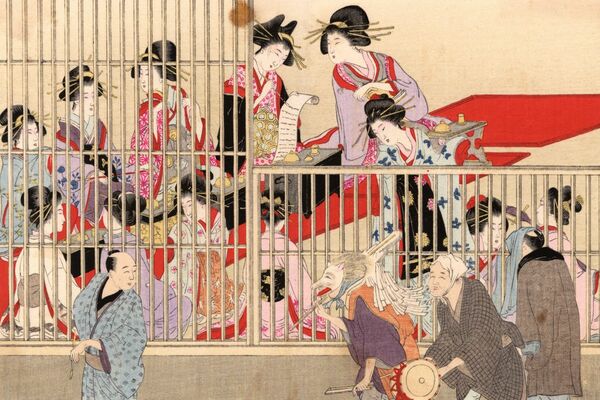

吉原の遊郭(18世紀、写真:Mary Evans Picture Library/アフロ)

吉原の遊郭(18世紀、写真:Mary Evans Picture Library/アフロ)

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第14回「蔦重瀬川夫婦道中」では、大文字屋から空き店舗が出ると聞いた蔦重がいよいよ独立して店を持とうとするが……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)

洒落本のネタにされた鳥山検校と瀬川

大河ドラマの放送後には、X(旧Twitter)で内容に関するワードが「トレンド」としてピックアップされることがある。今回は「鳥山検校(とりやまけんぎょう)」がトレンドワードとなったが、確かに圧巻の存在感だった。

史実における鳥山検校については、それほど多くのことが分かっているわけではない。視覚障がい者で組織された職能団体の当道座(とうどうざ)に属し、「座頭金(ざとうがね)」と呼ばれた金融業によって財を築き、検校まで上り詰めた。

その名をはせたのは、安永4(1775)年に吉原・松葉屋の花魁(おいらん)である瀬川を1400両と、現在の紙幣価値で1億4000万円相当で身請けしたことである。

鳥山検校の振る舞いは、世間の関心を大いにかき立てたらしい。ドラマでは、蔦屋重三郎が瀬川に『契情買虎之巻(けいせいかいとらのまき)』という本を手渡す場面があった。

蔦重が「お前と検校の話に材を取った『瀬川もの』だよ」と言うと、瀬川が「え? わっちの話?」と驚いたが、これは実際にある本で、安永7(1778)年に戯作者の田螺金魚(たにし きんぎょ)が書いた洒落本である。

あらすじとしては、瀬川は客の五郷(ごごう)と出会って心惹かれるが、鳥山検校が高額な金で強引に身請けを行い、自分のものにしてしまう。恋が引き裂かれた苦しみから、瀬川は検校の屋敷で絶望の中、自ら命を絶つというものである。

フィクションではあるが、鳥山検校がいかに反感を買っていたかがよく分かる。

史実において、鳥山検校が瀬川を身請けしてから3年後の安永7(1778)年、利息の高さと取り立ての厳しさから座頭金が問題視される。幕府による当道座への大規模な摘発が行われた結果、鳥山検校は財産をすべて没収されて、江戸から追い出されてしまった。瀬川のその後については、さまざまな噂が飛び交ったものの、実際のところはよく分かっていない。

『べらぼう』は蔦重と瀬川が幼なじみで恋仲であるという設定になっているだけに、ドラマも『契情買虎之巻』と同じく鳥山検校を悪人として描いたうえで、その転落ぶりに「ざまあみろ」と視聴者の溜飲を下げるようなストーリー展開になってもおかしくはなかった。

だが、そうではなく「捕まった鳥山検校は瀬川のためを思って離縁した」という設定を加えることで、鳥山検校の計らいに視聴者は心を揺さぶられることになった。瀬川が蔦重に「よその人は検校を悪役に書けるけどわっちにはできないよ」と漏らしたが、視聴者も同じ思いになったことだろう。