懇談会で意見を交わす経団連と連合(写真:日刊工業新聞/共同通信イメージズ)

懇談会で意見を交わす経団連と連合(写真:日刊工業新聞/共同通信イメージズ)

物価高に賃金上昇が追いつかず家計は火の車で、消費は低迷。円安の下で海外観光客が大量に押し寄せる一方、日本人は海外旅行を控え、パスポートの取得率は過去最低。なぜこんなことになったのか。『日本経済の死角―収奪的システムを解き明かす』(ちくま新書)を上梓したBNPパリバ証券のチーフエコノミスト・河野龍太郎氏に話を聞いた。(聞き手:大崎明子、ジャーナリスト)

【前編】この25年で生産性は3割上昇したのに実質賃金はまさかの据え置き、日本人が貧しくなった本当の理由

──コーポレートガバナンス改革により、従業員よりも株主が重視されるようになったことも問題だと指摘しています。

河野:米英では1970年代から、企業は株主の利益を最大化すべきだという考え方が広がっていたわけですが、最近は、従業員や地域社会など全てのステークホルダーに分配すべきだという方向へ揺り戻しが起きています。

ところが、日本は、かつては株主からの短期的な利益追求のプレッシャーにとらわれない長期志向の経営をしていたのに、バブル崩壊後にメインバンク制の崩壊もあってコーポレートガバナンス改革を迫られました。これは、日本の他の制度との齟齬をきたし、マクロ経済には大きな弊害を及ぼしたと私は見ています。

企業は株主利益を拡大するために、コストカットに邁進して、正社員の賃金を抑制し、非正規の雇用を増やしてきました。人件費を抑制して人的投資を行わなくなった一方で、配当を大きく増やしてきました。

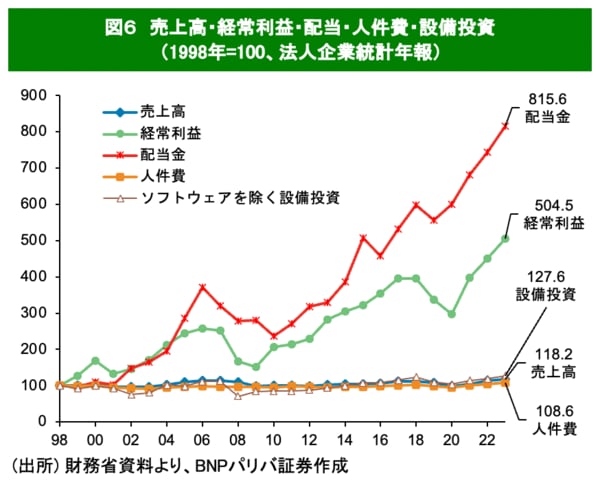

法人企業統計によれば、1998年からの四半世紀で売上高の伸びは18%にとどまり、人件費はわずか8%強しか伸びていません。国内での設備投資は27%の伸びです。

ところが、経常利益は5倍に、配当金は8倍にも増えています(図6)。日本株の保有を増やした海外投資家が利益を享受しているというわけです。