インバウンドの増加は日本人の労働力を叩き売りしているだけだと河野氏は指摘する(写真:共同通信社)

インバウンドの増加は日本人の労働力を叩き売りしているだけだと河野氏は指摘する(写真:共同通信社)

物価高に賃金上昇が追いつかず家計は火の車で、消費は低迷。円安の下で海外観光客が大量に押し寄せる一方、日本人は海外旅行を控え、パスポートの取得率は過去最低。なぜこんなことになったのか。『日本経済の死角―収奪的システムを解き明かす』(ちくま新書)を上梓したBNPパリバ証券のチーフエコノミスト・河野龍太郎氏に話を聞いた。(聞き手:大崎明子、ジャーナリスト)

生産性が上昇したのに賃金が上がらなかった先進国は日本だけ

──日本は「収奪的な社会である」とはショッキングなタイトルです。しかも、民主国家でありながら、選択を誤ってきた結果で、深刻だと思いました。

河野龍太郎氏(以下、河野):『成長の臨界』(慶應義塾出版会)で、「儲かっても溜め込んで実質賃金を引き上げず、国内の人的投資に消極的な大企業が長期停滞の元凶ではないか」と書きました。今回は、その日本の長期停滞の構造にフォーカスしました。

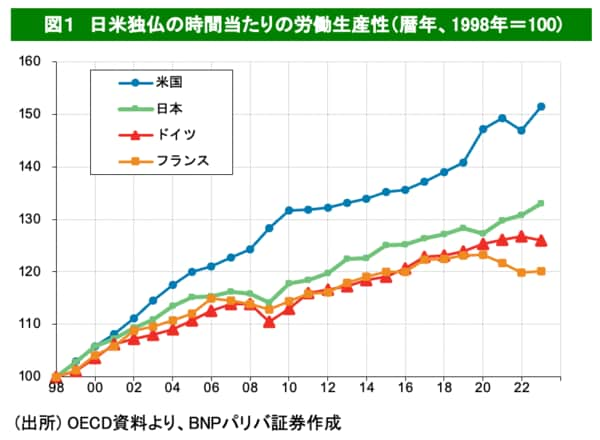

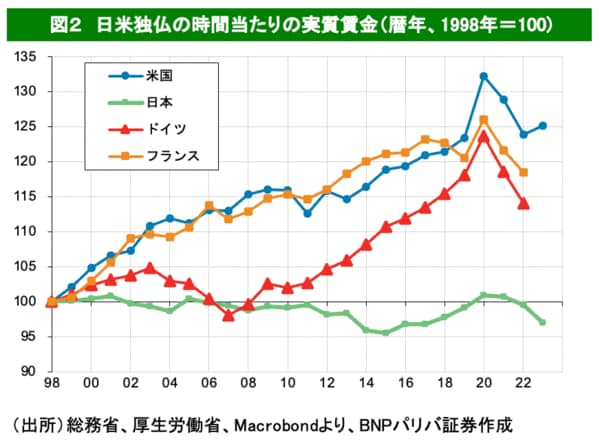

「日本はイノベーションが足りないから、生産性が上がらず、それゆえに実質賃金も上がらないのだ」という主張がよく聞かれます。しかし、これは事実ではありません。1998年~2023年までに日本の時間あたり労働生産性は3割も上昇したのに、時間当たり実質賃金は全く上がらなかったからです(図1・図2)。

米国では時間あたり生産性は5割上昇して、実質賃金は3割上昇しました。欧州の大国、ドイツやフランスを見ると、時間あたり労働生産性は20%前後の上昇で日本よりも低いのに、実質賃金はそれに見合って上昇しています。

それに対して、日本は時間あたり生産性が3割も上昇しているのに、実質賃金は横ばいのままです。近代以降の先進国で、四半世紀にわたって実質賃金がまったく上昇しなかったというのは他に例を見ません。

2024年にノーベル経済学賞を受賞したダロン・アセモグルとジェイムス・ロビンソンは著書『国家はなぜ衰退するのか』で、「収奪的な制度の国は衰退し、包摂的な制度の国は繁栄する」ということを古今東西の歴史的な例を挙げて説明しました。その上で、企業献金が青天井で利権が拡大し、イノベーションの果実は富裕層に集中する今のアメリカに警鐘を鳴らしたのです。

私は、「ちょっと待てよ」と思いました。企業が得た利益のうち、株主が取ったリスクを超えた部分を超過利益(レント)と呼びますが、日本では、この四半世紀はレント・シェアリングが全く行われませんでした。生産性が上がったにもかかわらず、賃金は全く上がらなかったのだから、日本も収奪社会になったのではないか、ということです。

正社員の給与を抑え込んだだけではありません。非正規社員を増やすことは、人件費を固定費から変動費に変えるダークサイド・イノベーションであって、非正規社員は特に収奪されています。

日本でも企業献金の是非が問われていますが、アメリカよりもレント・シェアリングが乏しいという事実を考えると、やはり見直しした方がよいのかもしれません。