選挙ポスターに品位保持規定を新設する公選法改正案を衆院に提出する与野党の議員ら=20日午前、国会(写真:共同通信社)

選挙ポスターに品位保持規定を新設する公選法改正案を衆院に提出する与野党の議員ら=20日午前、国会(写真:共同通信社)

(足立 康史:前衆議院議員)

ようやく動き始めた公選法におけるSNS規制

今国会最大の山場である来年度予算案の衆院採決が近づく中、ある重要な法案が20日、国会に提出されました。それは、法律や条例を制定する議員を生み出すための基礎となる公職選挙法(以下、公選法という)の改正案です。

公選法は、国会議員や地方議員、首長等の選挙方法に関して規定する法律であり、候補者や後援団体による選挙区内の者に対する寄付禁止、事前運動の禁止、戸別訪問の禁止等が規定されています。

公選法が1950年に制定されて以来、これまでも様々な改正が行われ、2013年にはインターネット選挙運動が解禁されました。いわゆるSNSを使った投票呼びかけや街頭演説等の動画配信が可能となったのも、この年でした。

しかしながら、昨年春の衆院東京15区補選における「つばさの党」騒動、昨年夏の東京都知事選挙におけるポスター問題、兵庫県知事選挙における「2馬力選挙」など新しい課題は尽きることがありません。

そして何よりも選挙の在り方を揺るがしているのが、SNSの影響力の増大です。

私自身、国会議員の中でも相当早い段階でYouTubeチャンネルを開設するなど政治活動にSNSを活用してきた一人ですが、多くの政治家がやらないよりやる方がましくらいの感覚で取り組んできたSNS。それが、ここにきてSNS活動の成否が選挙の結果を左右するまでに、その影響力が増してきています。

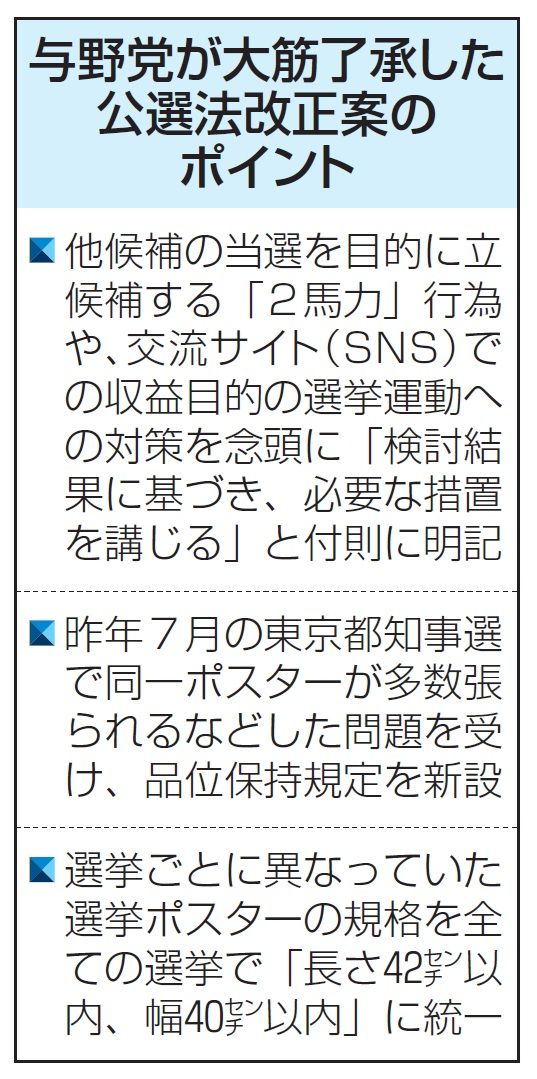

そうしたSNS選挙について、まず参考として、公選法改正案の調整の場となっている与野党7党による「選挙に関する各党協議会」の論点メモをベースに、SNSに関連する論点を列挙しておきます。