遊廓の娼家、その源流は鎌倉時代の妻貸接待にあり

カネのために性を売るのは卑しいことなのか

2025.1.5(日)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

セックスは神との合一のため、というタントラ思想に迫る

男女の交接が瞑想よりも悟りに近づけるワケとは

市川 蛇蔵

クリスマスの男女は割り勘禁止、求愛給餌を抑えれば人類は絶滅に向かう

ヒトとサルの求愛行動と愛の伝達手段には類似性がある

市川 蛇蔵

セレブや偉人、富豪でもない普通の中高年男性は若い女性と結婚できるのか

50歳差あっても乗り越えるセレブや偉人の年齢差カップル

市川 蛇蔵

妻以外にセックスした女性は1600人、ケネディ元大統領の裏の顔

夫の性癖に辟易したジャクリーン夫人は、夫の暗殺後に男で大富豪に

市川 蛇蔵

トランプだけではない、多くの米大統領は“自由な”セックスがお好き

日本で報道されないヒラリーのセックス・スキャンダルと結末

市川 蛇蔵

本日の新着

【やさしく解説】薬代が高くなる!OTC類似薬の患者負担引き上げへ…医療費削減へ1100品目で、2027年3月から

【やさしく解説】OTC類似薬とは

フロントラインプレス

仏像の中でも造形が豊かな「十二神将」、浄瑠璃寺旧蔵の貴重な《十二神将立像》がお目見え、そのルーツと魅力

静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)で「たたかう仏像」が開幕

川岸 徹

なぜ日本人は「にせだぬきじる」と「にせたぬきじる」の違いが分かるのか?日本語が持つ奥深き「何となくのルール」

【著者が語る】『ゆる言語学ラジオ』スピーカーの水野太貴が『会話の0.2秒を言語学する』を書いた理由【JBpressセレクション】

関 瑶子 | 水野 太貴

【試乗レポート】スズキ初の世界戦略車「eビターラ」、質の高いキビキビ・グイグイした走りでEVシフトを加速

小型車4WD・EVの走り心地は? eビターラの量産車で公道を走ってきた

桃田 健史

地球の明日 バックナンバー

AIによる世論操作はより深く巧妙に、協調して動くAIチャットボットの群れが生み出す偽世論の脅威

小林 啓倫

ナショナリズムとは何か、どのような条件が揃うとナショナリズムが高揚するのか?世界に広がるナショナリズムの本質

長野 光 | 中井 遼

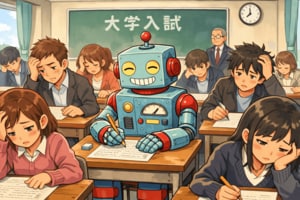

大学入学共通テスト・主要15科目の9科目で満点を獲得、生成AIが入試で満点を取る時代に大学はどう向き合うべきか?

小林 啓倫

竹中工務店はなぜ月面基地の検討を始めたのか?もはや一部の天才のものではない宇宙開発、既に手に届くところにある

関 瑶子 | 佐々木 亮

AIエージェントの意思決定の上で踊らされる人類、SF作家・アシモフが描いたディストピアが現実のものに

小林 啓倫

サイバー攻撃と一体化していた「マドゥロ拘束作戦」、驚くべき精密さだったカラカス停電はどのように遂行されたのか

小林 啓倫