「試合を振り返ってください」との愚問に「最高でーす」の回答―日本メディアに欠如している「スポーツを語る言葉」

これ、フェイクです→「スポーツ報道は、今日もスポーツの話を伝えている」

2024.9.17(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

「選択的夫婦別姓は家庭を破壊する」が信念の人と粘り強く話す寛容さこそが「リベラル」の真髄だ

これ、フェイクです→「リベラルとは、社会のさまざまな価値観を認める考え方である」

岡田 憲治

日本で野党共闘が実現しないのは、「綱領」と「公約」を区別できず「まず結婚」と言い続けるからだ

これ、フェイクです→「基本政策が異なる政党が協力するのは野合である」

岡田 憲治

「学校をめぐるフェイク」に騙されるな!元PTA会長の政治学者が「嫌ならすぐにやめてもいい」と勧める理由

これ、フェイクです→PTAは、教育委員会や公立学校の下部組織である

岡田 憲治

前侍ジャパン監督・栗山英樹の経験知「必要だと学んだ10のうち、7つは捨てられる」

新刊『監督の財産』から読む栗山英樹と監督

シンクロナス編集部

栗山英樹、古田敦也の言葉で気づかされた指導者の条件

新刊『監督の財産』から読む栗山英樹と監督

シンクロナス編集部

本日の新着

若き芸術家を支えた「新宿中村屋」、近代日本を代表する洋画家・中村彝(つね)との深い縁を感じる1枚

SOMPO美術館にて「開館50周年記念 モダンアートの街・新宿」が開幕

川岸 徹

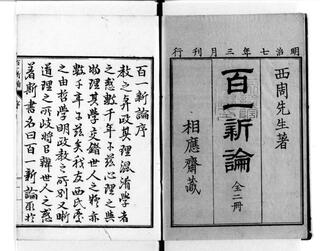

オランダ留学から帰国した西周、開成所教授から徳川慶喜の側近へ、著書『百一新論』の歴史的意義

幕末維新史探訪2026(4)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語④

町田 明広

トランプ、韓国に「関税25%」再引き上げ宣言、約束した投資の不履行と「クーパン袋叩き」に激怒、李在明政権に報復

李 正宣

四大陸優勝の青木祐奈「どん底」からの継続、初タイトルを掴んだ「フィギュアスケートそのもの」を体現する演技

松原 孝臣

ニュース・経営 バックナンバー

「失敗しない消費」志向になった日本人 PB・総菜・冷食・小容量…「実感としての貧困」が促す売り場の構造変化とは

白鳥 和生

【やさしく解説】SNSでの差別投稿や誹謗中傷を防げ!「SNS規制条例」制定への動き広がる、人権擁護の効果どこまで?

フロントラインプレス

日本初の民間実験モジュールと商用物資補給船…国の支援は最大225億円、三井物産グループが挑む宇宙機開発の最前線

鈴木 喜生

「孤独」の健康リスクは「1日15本の喫煙」に匹敵 80年にわたるハーバード大の研究で実証された「幸せの条件」とは

荒木 博行

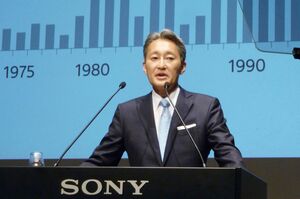

“売るほど赤字”のPS3をどう立て直したか? 平井一夫ソニー元社長が失敗から学んだ「戦略より大切なこと」とは

小林 洋達

ビジネスの伝説、サウスウエスト航空はなぜ飛行機に乗らない85%の客を狙った?低価格で失敗した大手との決定的な差

サイモン・シネック | 栗木 さつき