私大入学者の過半数を超える安易な「年内入試」、総合型選抜や学校推薦型選抜が広まる傾向への疑問符

2024.6.9(日)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

【国立大学費150万円にすべき?】東大生の親の4割は年収1000万円超、給付型奨学金とセットで交付金見直しを

教育ジャーナリスト後藤健夫氏インタビュー(後編)

後藤 健夫 | 湯浅 大輝

Z世代に教える、入試「現国」頻出東大教授の「役に立てる国語」

顧客は「綾鷹」「伊右衛門」からどんな日本茶をイメージするのか?

伊東 乾

《どこよりも早い2025年中学入試展望》付属校の隔年現象に異変、青学の入試日移動で明治、立教、法政などが難化か

安田理【中学受験のリアル】

安田 理

筑駒は、なぜ筑駒なのか?東大合格者を量産する国立大附属校のナゾ

【著者に聞く】進学校になったのはたまたま?授業は大学院レベル?共学化は?OBのAV男優が吐露するヤバさって?

関 瑶子

なぜ東大野球部は強くなっているのか、考えながら量をこなすという思考

社会人野球の道を捨て、就職を選んだ東京大学・松岡由機の選択(2)

矢崎 良一

本日の新着

【日韓首脳会談】日本・中国の間で絶妙のバランス感覚を見せた李在明氏、中国が狙う「抗日共闘」に動かなかった理由

李 正宣

ロボタクシーが「日常」となった2025年を振り返る 米中覇権争い、新たな局面へ

先行ウェイモを追うテスラとアマゾン、中国勢も国外展開を加速

小久保 重信

【やさしく解説】1時間に1カ所以上!日本は「道路陥没大国」…朽ちるインフラ、根本解決を阻む2つの課題とは

【やさしく解説】道路陥没

フロントラインプレス

【Podcast】ベネズエラ、「延命」狙いの支配階級vsマドゥロ拘束に安堵する国民…ロドリゲス暫定大統領はどう出る?

耳で聴くJBpress《ちょっとクセになるニュース》

JBpress

働き方と教育 バックナンバー

浜岡原発データ不正や福井県前知事のセクハラ…職場を蝕む「大人の事情」の病理、内部告発が報われない構造の正体

川上 敬太郎

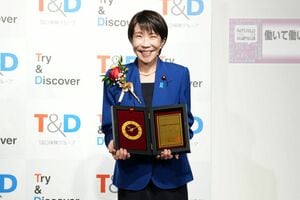

モーレツに働き続ける高市政権の誕生で女性活躍は進むのか?両極端に転び得る「2つのシナリオ」

川上 敬太郎

上司からの連絡に邪魔されず休日を穏やかに過ごすには、「つながらない権利」より「レスポンス主導権」の確保が必要

川上 敬太郎

消えゆく「役職定年」、年齢による強制的な降格と減給の仕組みとはなんだったのか

フロントラインプレス

それでも退職代行・引き止めサービスが活況を呈する背景と問題点、会社と社員の意思疎通はなぜ壊れるのか

川上 敬太郎

メンタルダウンから復活、元アパレルマーチャンダイザーがついに「手触りのある実感」を得られた仕事とは

韓光勲