一般入試で大学に入学する受験生が減っている(写真:sakkarin sapu/Shutterstock)

一般入試で大学に入学する受験生が減っている(写真:sakkarin sapu/Shutterstock)

(安田 理:安田教育研究所代表)

国立・私立で大きく違う選抜方法による入学者比率

大学入試というと、イコール一般入試のイメージだろうが、今は「年内入試」での入学者が過半数を超えるまでになっている。そして特に問題視されずにこの傾向が続いているので、本稿では少し立ち止まって考えてみたい。

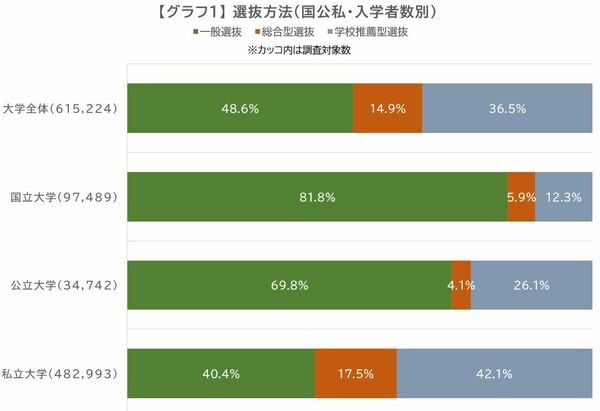

まず、文部科学省が調べた国立大学・公立大学・私立大学ごとの選抜方法別入学者の比率(別掲【グラフ1】参照)を見てみよう。2024年度の入学者はまだ調査が終わっていないので、数字は2023年度のものである。

このグラフを見ると、国立大学・公立大学・私立大学で大きく比率が違うことに気付くだろう。国立大学は一般選抜が約82%と圧倒的なのに対し、私立大学は約40%と半数を割っている。

一方、私立大学は「年内入試」と言われる総合型選抜と学校推薦型選抜で約60%にもなっているのだ。経年で見ると、一般選抜と学校推薦型選抜が少しずつ減り、総合型選抜が増えている。なお、国立大学でも総合型選抜・学校推薦型選抜の比率が高い大学もある(東北大、筑波大などは約30%)。