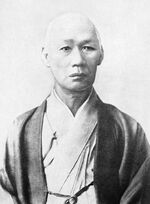

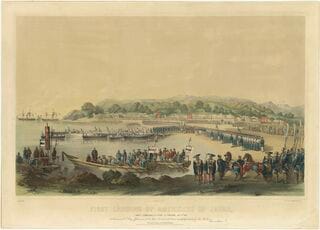

薩摩藩主・島津斉彬、「民富めば君富む」をモットーに行われた民政と経済政策、ペリー来航を機とした海防強化の全貌

幕末維新史探訪2024(20)島津斉彬と幕末政治-日本近代化の基礎を築いた巨星④

町田 明広

歴史学者

2024.5.29(水)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

島津斉彬による集成館事業の実態と、一橋派・南紀派に分かれた将軍継嗣問題との関わり