旧集成館反射炉跡 写真/フォトライブラリー

旧集成館反射炉跡 写真/フォトライブラリー

(町田 明広:歴史学者)

斉彬による集成館事業

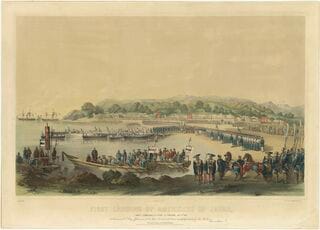

嘉永4年(1854)、島津斉彬は鉄製砲の鋳造と洋式船の建造に着手した。西欧列強のアジア進出に強い危機感を抱き、藩主就任と同時に軍備の近代化・強化にまい進した。同年に精錬所を設立し、反射炉の建造を始めとする集成館事業を展開したのだ。

集成館事業の施設概要であるが、なんと言ってもその中心は、大砲の一貫生産のための反射炉2基・溶鉱炉1基・鑽開台1基であり、すなわち、鉄の生産を推進した。また、領民のために耕作用具・大工道具を製造するため、製鉄所・農具工場・工作機具工場・刀剣工場(製)を設置した。

さらに、ガラス工場・陶器工場・製紙工場・胡粉工場・鉛粉工場・膠工場・皮工場・氷砂糖工場・地雷水雷製造所なども設置した。その他、桜島の瀬戸村・有村、牛根(垂水)に造船所、郡元に船の帆布を生産する機械紡績、田上の水力を利用した水車機織工場など、極めて多角的な殖産興業・富国強兵のための産業勃興に意を用いた。

旧集成館機械工場 写真/フォトライブラリー

旧集成館機械工場 写真/フォトライブラリー

ユニークなのは、輸出品として薩摩焼・薩摩切子を開発したことであろう。これを目撃したオランダ人医師ポンペは、「ガラス工場部門だけでも、百人以上の人が働いていました。この工場には、溶解室、吹き場、研磨室がありました。賛沢品のようなものから、日常品にいたるまで、あらゆる種類のガラス器がここで作られていました。要するにそれは、かなり整備されたガラス工場でありました」(「ポンペ日本滞在見聞記」)と述べている。

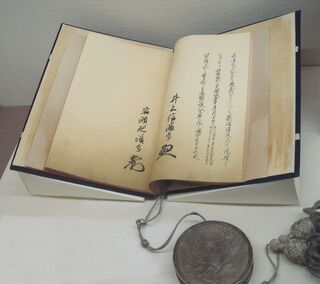

また、視察に訪れた佐賀藩士千住大之介らに対し、斉彬は「焼き物は、日常使用する必需品なので、なにも美麗に作る必要はないが、外国との貿易も追々開始される今日、外国人が誉める陶磁器は日本の輸出品として最適なので、薩摩藩でも、佐賀藩の有田焼同様美麗な陶磁器の開発・生産し、輸出品にする積りである」(「島津斉彬言行録」)と、その生産に意欲を示している。

薩摩切子 写真/フォトライブラリー

薩摩切子 写真/フォトライブラリー

ちなみに、富国強兵・殖産興業・専守防衛を目指した集成館事業跡は、平成27年(2015)に「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」として世界遺産登録された。